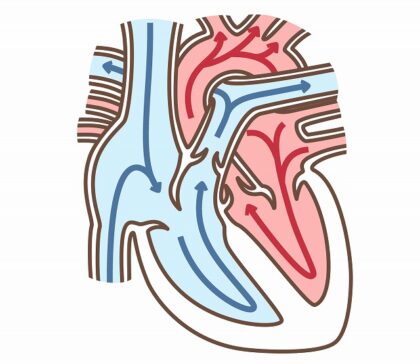

心臓と血流の構造

血流の向きは一方通行

心臓には4つの扉(弁)があり、血液の逆流を防いでいます。血液が全身から心臓に戻り、再び全身へと流れる向きは、必ず一方通行でなければならないためです。

心臓には4つの扉(弁)があり、血液の逆流を防いでいます。血液が全身から心臓に戻り、再び全身へと流れる向きは、必ず一方通行でなければならないためです。

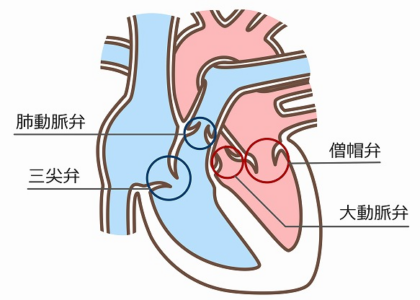

心臓の4つの弁の構造

心臓は1日に約10万回、拡張と収縮を繰り返す事により栄養と酸素を含む血液を全身に送る重要なポンプの働きをしています。

心臓は1日に約10万回、拡張と収縮を繰り返す事により栄養と酸素を含む血液を全身に送る重要なポンプの働きをしています。

心臓には4つの部屋があり、全身から戻ってきた血液は、右心房、右心室を通り、酸素を取り入れるために肺へ送られ、その後、左心房に戻ります。この血液は次に左心室から全身へと送り出されます。

心臓が効率的に働くために、右心房、右心室、左心房、左心室と4つの部屋の出口に逆流を防ぐための弁があります。順に三尖弁、肺動脈弁、僧帽弁、大動脈弁となっています。

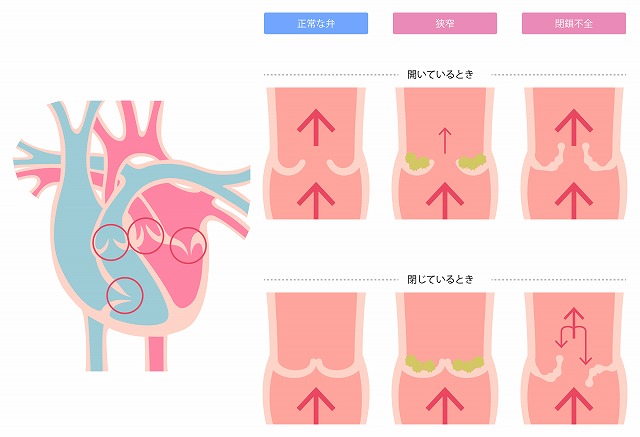

心臓弁膜症とは

心臓弁膜症とは、心臓の弁が損傷を受け、正常な機能を果たせなくなった状態です。

心臓弁膜症には主に2つのタイプがあります。

「狭窄」は、弁が正常に開かず、血液の流れを妨げる状態です。

「閉鎖不全」は、弁が正常に閉じず、血液が逆流する状態です。

どの弁にも心臓弁膜症は発生しますが、特に「大動脈弁」と「僧帽弁」の異常が多く、これらは全身の血液循環にも大きく影響するため特に注意が必要です。

健康診断などの聴診での心雑音で指摘されることもあれば、息切れや胸痛、失神などの自覚症状をきっかけに診断に至ることもあります。

心臓弁膜症の主な発症原因

心臓弁膜症の原因は多様であり、原因が特定できない場合も多くあります。最も多い原因は加齢、動脈硬化、リウマチ熱、心筋梗塞です。近年、日本が高齢化社会を迎え、加齢や動脈硬化による心臓弁膜症の割合が増えています。

以前はリウマチ熱が主な原因と考えられていましたが、抗生物質の普及によりリウマチ熱の治療が確立されたため、リウマチ熱による心臓弁膜症の患者数は減少傾向にあります。

ストレスが

心臓弁膜症を引き起こす?

現時点では、ストレスが直接的に心臓弁膜症を引き起こすという報告はありません。しかし、ストレスは高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の原因となることがあり、将来的に動脈硬化が進行し、心臓弁膜症に繋がる可能性はあります。

心臓弁膜症の主な種類と症状

大動脈弁狭窄症

大動脈弁狭窄症は、大動脈弁が十分に開かず、左心室から大動脈へ血液が流れにくくなり、左心室に負担がかかる病気です。また、送り出される血液の量が減るため、心筋が酸素不足に陥ります。胸痛、失神、呼吸困難などが主な症状です。

大動脈弁閉鎖不全症

大動脈弁閉鎖不全症は、大動脈弁が正常に閉じないために、大動脈に送り出された血液が左心室に逆流する病気です。心臓は逆流した血液を補うためにさらに多くの血液を送り出そうとするため、左心室に負担がかかり、心臓が肥大します。

胸痛や息切れなどが主な症状です。血圧で収縮期血圧と拡張期血圧の差(脈圧)が大きくなることもあります。

僧帽弁狭窄症

僧帽弁狭窄症は、僧帽弁が適切に開かず、左心房から左心室への血流が妨げられた状態です。左心房に血液が溜まり、心房細動という不整脈が出やすくなったり、血栓ができやすくなります。

息切れ、咳(特に夜間)、動悸などが主な症状です。

僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁閉鎖不全症は、僧帽弁が閉じきらずに左心室から大動脈へ送られるべき血液が左心房へ逆流した状態です。心臓は大動脈へより多くの血液を送り込もうとするため、左心室の負担が増え、心臓が肥大します。

息切れ、咳、動悸などが主な症状です。

三尖弁狭窄症

三尖弁狭窄症は、三尖弁が厚く硬くなることで、弁が狭くなり、右心房から右心室への血液の流れが妨げられる病気です。以前は、ほとんどの症例でリウマチ熱が原因と考えられていましたが、リウマチ熱が激減した現在では、三尖弁狭窄症はまれな病気となっています。

首の違和感、動悸、静脈内の血圧上昇により肝腫大、倦怠感やむくみなどが主な症状です。

三尖弁閉鎖不全症

三尖弁閉鎖不全症は、三尖弁がきちんと閉じないために、右心房から送り出された血液の一部が再び右心房へ逆流した状態です。これにより、右心房の拡大や右心房内の圧力上昇などの症状が現れます。

初期の自覚症状はほとんどありませんが、重症になると下肢のむくみ、頸静脈の膨張、全身倦怠感などの症状が現れることがあります。

心臓弁膜症に自覚症状はある?

心臓弁膜症の初期には症状がないことが多く、健康診断で弁膜症を指摘されることがあります(特に聴診が重要です)。弁狭窄や弁逆流により心臓の負担が増大すると、心不全の症状として息切れ、下肢のむくみ、動悸、めまいなどの症状が自覚されるようになります。

弁膜症の主な自覚症状

- 胸痛(胸が痛い)

- 動悸(ドキドキする)

- 息切れ

- ふらつき

- 浮腫

- 失神

- 意識消失発作(気が遠くなる)

心臓弁膜症と心不全の関係

心不全とは、心臓が全身の組織に十分な血液を供給できなくなる病気です。息切れやむくみ、全身の臓器不全などの症状を引き起こし、徐々に悪化して寿命を縮めることがあります。心不全は、心臓を含むさまざまな病気の最終的な結果と言えます。

心臓弁膜症は、心不全に繋がる病気のひとつです。自覚症状がないまま進行し、多くの場合、心不全の症状が現れて初めて心臓弁膜症であることに気づきます。早期に発見し、適切な時期に治療を受けることが大切です。

心臓弁膜症の検査

心臓弁膜症は、健康診断などで聴診を行い、「心雑音」の存在によって発見されることが多い病気です。弁が狭くなったり、きちんと閉じなくなったりすると、血流に異常が起こり、それが雑音として聞こえるためです。例えば口笛は、唇をすぼめて口から息を吐くと音が出ますが、これは狭い空間を空気が通ることで音が発生する仕組みです。それと同じように、狭い空間を通る血液や、本来とは違う方向に流れる血液が、心雑音として聞こえているということです。心臓超音波検査で確定診断を行います。

血液検査

NT-proBNPは心臓から分泌されるホルモンの一種で、血液検査で測定することで心臓の負担の度合いを把握できます。

胸部レントゲン検査

心臓弁膜症は心臓に負担をかけ、心臓を肥大させます。レントゲン撮影をすると、心臓の影が大きくなって現れます。心不全にまで進行すると、肺に水が溜まる場合もあります。

心臓超音波検査

弁の動きや血液の流れを目で見ることができ、どの弁がどの程度狭くなっているか、どの弁がうまく閉じないか、なぜそうなっているのかがわかります。そのため、心臓弁膜症の評価には心臓超音波検査が最も重要な検査となります。

弁の動きや血液の流れを目で見ることができ、どの弁がどの程度狭くなっているか、どの弁がうまく閉じないか、なぜそうなっているのかがわかります。そのため、心臓弁膜症の評価には心臓超音波検査が最も重要な検査となります。

12誘導心電図検査

心臓弁膜症は弁の病気ですが、心臓全体に影響を及ぼし、不整脈を引き起こすことが多い病気です。心臓弁膜症と大まかに言っても、あらゆる角度から心臓に異常がないかを確認する必要があるため、心電図も心臓弁膜症のチェックには重要になります。

心臓弁膜症の治療

心臓弁膜症は自然に治ることはなく、進行すれば確実に命に関わる状態になります。心臓弁膜症の治療には3つの選択肢があります。個々の病状に応じて、以下のいずれかが選択されます。

- 薬物療法による症状の緩和と経過観察を行う保存的治療

- 心臓弁を修復または置換する外科的治療

- カテーテルで弁を拡張したり人工弁を植込んだりするカテーテル治療

近年では、さまざまな低侵襲カテーテル治療が開発されてきていることが、患者さんにとっての朗報と言えます。

保存的治療(薬物療法)

保存的治療とは、弁膜症自体を治療するのではなく、弁膜症によって心臓にかかる負担を軽減し、心不全を予防し、すでに現れている自覚症状を和らげることで心臓を管理する方法です。効果には個人差があるため、定期的な検査を繰り返すことが重要です。弁膜症が重症化すると、薬物療法の治療効果に限界が出てくるため、手術やカテーテル治療が必要となります。

心臓弁膜症に対する薬の種類

|

利尿薬 |

体内の余分な水分を排出することで、心臓の負担を軽減します |

|---|---|

|

血管拡張薬 |

全身の血管を広げることで、心臓の負担を軽減します |

|

抗不整脈薬 |

不整脈による動悸などの不快な症状を軽減します |

|

抗凝固薬 |

血液が固まりにくくなり、心臓に血の固まり(=血栓)ができにくくなります |

|

降圧薬/心保護薬 |

血圧を下げることで、心臓の負担を軽減します |

心臓弁膜症の手術

残念ながら、薬物療法では変性した弁を正常の状態に戻すことはできません。弁膜症を根本的に治すには外科的治療(開胸手術)もしくはカテーテル治療が必要です。心臓弁膜症の手術は、胸を開き、心臓を一時的に止め、心臓を切開して弁の機能を回復させる開心術の方法で行われます。弁を修復する手術には、弁形成術と弁置換術の2種類があります。

手術が必要となった場合は、当院がご紹介する連携医療機関にて対応します。

手術で心臓は正常な状態に戻りますか?

手術により、弁の機能(逆流、狭窄)は劇的に改善します。

手術後、心臓の機能は徐々に改善し、完全に正常に戻る場合もありますが、そうでない場合もあり、これは手術前の心臓の負担の程度によります。このため、心臓の機能が末期的になる前に手術を行えば行うほど、心臓が回復する可能性が高くなります。もし、弁膜症と診断された場合は、自覚症状がなくても定期的に検査を受け、手術のタイミングを逃さないことが大切です。

手術後はすぐに元通りの生活に戻れますか?

手術で弁の交換や修復を行うことで、弁そのものは正常な状態に戻りますが、心臓機能の回復には時間がかかります。術前術後の重要なポイントは以下の通りです。

適切なタイミングでの手術

壊れた弁は自然には治癒しないため、定期的に診察を受け状態を確認してください。

必要に応じて、薬物治療を行うことや手術のタイミングを遅らせないことが重要です。

術後の適切な管理

手術で改善するのは治療した弁のみであり、低下した体力はリハビリを通じて徐々に回復させる必要があります。

カテーテル治療

(TAVI, MitraClip)

従来、大動脈弁狭窄症の治療は、人工弁置換術が唯一の延命効果のある方法とされていました。しかし、この病気はご高齢者に多く、年齢や合併症により手術が難しい場合もありました。そこで、2013年に手術と同等の効果を持つ新しい治療法「TAVI(経カテーテル大動脈弁植込み術)」が登場しました。TAVIは胸を切開せず、体への負担が少ないのが特徴です。

僧帽弁閉鎖不全症の治療も従来は手術治療のみしか選択肢はありませんでしたが、2018年より外科的な手術困難な患者さんを対象としたカテーテル治療(MitraClip)が登場しました。TAVIと同様に胸を切開せず、体の負担が少ないため入院期間が短く済み、社会復帰も早くできるメリットがあります。

必要な場合は、連携する医療機関(千葉大学医学部附属病院)にご紹介させていただきます。