- 睡眠時無呼吸症候群とは

- 睡眠時無呼吸症候群の症状

- 睡眠時無呼吸症候群の原因

- 睡眠時無呼吸症候群になりやすい方

- 睡眠時無呼吸症候群の合併症

- 睡眠時無呼吸症候群の検査

- 睡眠時無呼吸症候群の治療

- いびきがうるさい人は横向きにするといい?

睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が止まったり、極端に浅くなったりする症状です。10秒以上の呼吸停止を無呼吸と定義し、1晩に30回以上、または1時間に5回以上発生した場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が止まったり、極端に浅くなったりする症状です。10秒以上の呼吸停止を無呼吸と定義し、1晩に30回以上、または1時間に5回以上発生した場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

原因は「閉塞性」(睡眠中に舌がのどに落ち込み、気道が狭くなることによって起こる)と「中枢性」(脳の呼吸中枢や肺や気道に情報を伝える経路に問題があることによって起こる)の2つに分けられます。

また、睡眠時無呼吸症候群は、生活習慣病やメタボリックシンドロームの原因となるだけでなく、万が一の場合には突然死を招く恐れもあると知られています。睡眠中は症状に気づきにくい病気ですが、ご家族からいびきを指摘された場合などは、放置せずに早めに当院へご相談ください。

いびき ~「鼻いびき」と「のどいびき」~

いびきは、主に「鼻性いびき」と「喉頭性いびき」の2種類に大別されます。

「鼻性いびき」は、いびきをかいている時に鼻をつまんでみると、いびきが止まるタイプを指します。鼻性いびきの場合、鼻づまりの原因を取り除けばいびきを止めることができます。

しかし、問題はのどのいびきです。のどのいびきは、睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」の原因となる可能性があるので要注意です。

睡眠時無呼吸症候群の症状

起きている時

- 十分な睡眠時間を確保しているにもかかわらず、日中も眠気を感じる

- 日中に強い眠気に襲われ、居眠りしてしまう

- 仕事に集中できず、ミスが増える

- 慢性的な疲労感がある

など

起床時

- よく眠った気がしない

- 起床時に不快な感じがする

- 起床後すぐに頭痛がするが、午前中には頭痛が治まっている

- 常に疲労感がある

など

寝ている間

- ご家族などからいびきを指摘された

- ご家族などから、寝ている間に無呼吸状態に陥っていると指摘された

- ご自身のいびきで目が覚めることがある

- 何度も夜中に目が覚める

- 息苦しくなったり、むせたりして目が覚めることがある

- 寝ている間に大量の汗をかく

など

睡眠時無呼吸症候群の原因

原因は閉塞型と中枢型で、以下のように異なります。

閉塞性の

睡眠時無呼吸症候群

閉塞性は、空気の通り道である気道が狭くなったり、特にのどの奥で詰まったりすることが原因で起こります。睡眠時無呼吸症候群のほとんどの症例がこのタイプであり、呼吸はするものの空気の流れがない状態です。要因としては、肥満による首の周りの脂肪、舌根が軟口蓋の方向に落ち込むこと、鼻の炎症や鼻中隔湾曲(鼻の左右の穴を隔てる壁の湾曲)などが挙げられます。

閉塞性は、空気の通り道である気道が狭くなったり、特にのどの奥で詰まったりすることが原因で起こります。睡眠時無呼吸症候群のほとんどの症例がこのタイプであり、呼吸はするものの空気の流れがない状態です。要因としては、肥満による首の周りの脂肪、舌根が軟口蓋の方向に落ち込むこと、鼻の炎症や鼻中隔湾曲(鼻の左右の穴を隔てる壁の湾曲)などが挙げられます。

中枢性の

睡眠時無呼吸症候群

中枢性は、延髄や脳幹にある脳の呼吸中枢、または脳から呼吸器系への伝達経路に異常が起こり、呼吸そのものが止まってしまうタイプです。原因がはっきりしないことが多いですが、心不全や腎不全を併発しているケースでも見られます。

睡眠時無呼吸症候群に

なりやすい方

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、上気道が塞がって呼吸が困難になる病気です。肥満型の中年男性に多いと言われるのが一般的ですが、痩せている方やお子さま、女性にも見られます。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、上気道が塞がって呼吸が困難になる病気です。肥満型の中年男性に多いと言われるのが一般的ですが、痩せている方やお子さま、女性にも見られます。

肥満以外では、首が太くて短い、舌や舌根が大きい、下顎が小さい、顎が引っ込んでいるなどの特徴があり気道が塞がりやすい体型の方に多く発症するとされています。

睡眠時無呼吸症候群の合併症

睡眠時無呼吸症候群と高血圧や糖尿病などの生活習慣病、さらにはそれらに起因する脳血管障害や冠動脈疾患との間に関連があることが明らかになってきました。

これは、睡眠時無呼吸症候群により毎日睡眠中に繰り返し低酸素状態が起こることで、血管や血管壁が傷害されるためと考えられているためです。

また、肥満は睡眠時無呼吸症候群の一因でもありますが、さらに高血圧、糖尿病、脂質異常症などを発症しやすくする要因でもあります。

虚血性疾患

(心筋梗塞・狭心症)

睡眠時無呼吸症候群は、血管に長期間負荷を与えることで冠動脈に悪影響を及ぼし、心筋梗塞や狭心症といった重篤な病気を引き起こす可能性が高まることが明らかになっています。一方で、冠動脈疾患を持つ方は、睡眠時無呼吸症候群を発症しやすいことも指摘されています。

心不全

頻繁に睡眠時無呼吸症候群が起こると、血管に負担がかかり、さらには低酸素血症や高二酸化炭素血症により心臓や肺への負担も増加します。その結果、心臓の機能が低下し、血流不足により全身に酸素や栄養が不足します。この心臓機能の低下した状態を心不全と言います。睡眠時無呼吸症候群で心不全を併発し、適切な治療を受けていない場合、健康な時に比べて2~3倍も死亡リスクが高まると考えられています。

脳血管障害

睡眠時の無呼吸によって、脳へ繋がる動脈で血管障害が起こると、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が起こりやすくなります。また、脳血管障害を起こした方の多くが睡眠時無呼吸症候群を合併していたという調査結果も報告されています。

不整脈

睡眠時無呼吸症候群によって睡眠の質が低下し、自律神経が乱れることがあります。また、自律神経は心臓の拍動を調整する洞結節にも影響を及ぼし、不整脈を引き起こす可能性があることが報告されています。不整脈の中には血栓などを引き起こす危険なものもありますので、症状が見られる場合はすぐに医師にご相談ください。不整脈は睡眠時無呼吸症候群の治療により治る場合もあります。

睡眠時無呼吸症候群の検査

簡易PSG検査

従来、簡易型PSG検査は、入院しなければ睡眠中の呼吸や血中酸素飽和度を測定・記録できませんでしたが、現在ではご自宅で簡単に検査ができるようになりました。

簡易型とは言え、睡眠の状態を正確に調べることができます。

当院でも簡易型PSG検査が可能ですのでお気軽にご相談ください。

ポリソムノグラフィー検査(PSG)

ポリソムノグラフィー検査(PSG: 終夜睡眠ポリグラフ検査)は、睡眠中の呼吸や血中酸素飽和度だけでなく、脳波、眼球運動、呼吸運動、心電図、いびき、口や鼻の気流、寝姿などを測定・記録できる精密検査です。従来のPSG検査は入院が必要でしたが、現在では入院の必要がなく、ご自宅で検査が可能な在宅PSG検査が実施されています。

当院でもPSG検査が可能ですのでお気軽にご相談ください。

睡眠時無呼吸症候群の治療

CPAP療法

(経鼻持続陽圧呼吸療法)

鼻から圧力を加える治療法が有効です。この治療法は、睡眠時無呼吸の重症度に応じて保険適用されます。

正式名称は「経鼻持続陽圧呼吸療法」ですが、一般的には英語の略称からCPAP療法(シーパップりょうほう)と呼ばれています。

就寝時に装置に接続された鼻マスクを装着し、装置を作動させることで、常に鼻に圧縮空気を送り込み、気道を広げて無呼吸や低呼吸を解消します。また、気道が広がることで、大きないびきを解消する効果もあります。

当院でも重症の睡眠時無呼吸症候群の患者さんに対するCPAP治療の導入を行っています。お気軽にご相談ください。

生活習慣の改善

睡眠時無呼吸症候群は、肥満や過度の飲酒といった生活習慣も原因となります。患者さんの状態により必要と判断した場合は、生活改善を治療に取り入れることもあります。特に、肥満は大きく影響しますので、食事や運動により適正体重になるよう十分に介入していきます。生活改善は睡眠時無呼吸症候群の改善だけでなく、血圧や血糖値、脂質異常症などの問題の解決にも役立ちます。

高血圧、糖尿病、心臓病なども睡眠時無呼吸症候群と深く関連していますので、ご心配な方は当院まで一度ご相談ください。

いびきがうるさい人は

横向きにするといい?

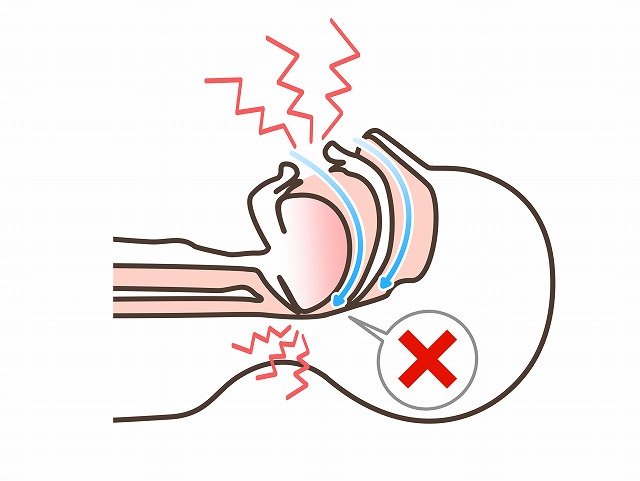

睡眠中は筋肉が弛緩し、いびきや無呼吸が起こりやすくなります。また、仰向けで寝ると舌の根元などが上気道に落ち込み、気道が狭くなり、いびきや無呼吸が起こりやすくなります。

上気道の空間が正常であれば問題はないのですが、上気道が狭くなると、狭い隙間を空気が通ろうとするためいびきが発生します。さらに症状が進行して上気道が完全に塞がってしまうと、無呼吸に陥ることもあります。

電車の中や会議中などでもいびきをかいていることに気づいたら要注意です。

なお、横向きで寝ると、仰向けで寝るよりも気道を広く確保できるので、いびきや無呼吸を減らすことができます。