- 虚血性心疾患とは

- 狭心症

- 心筋梗塞

- 狭心症と心筋梗塞の違い

- 虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)になりやすい人

- 虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の検査

- 虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の治療

- 縮性狭心症・微小血管障害 による狭心症

- 狭心症・心筋梗塞は再発しやすい病気です!

虚血性心疾患とは

心臓の周りには「冠動脈」と呼ばれる血管があり、この冠動脈を通じて心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を含んだ血液を送っています。

心筋梗塞や狭心症をまとめて「虚血性心疾患」とよびます。

虚血性心疾患の原因は、冠動脈が動脈硬化やけいれん(スパズム)などで狭くなったり、詰まったりして、心筋に十分な血液が行き渡らなくなることです。

症状が軽いものから重いものまで色々あります(糖尿病の方では自覚しにくいこともあります)。

心筋梗塞によって心筋への血液供給がストップしてしまうと、不整脈、心破裂、心不全などいろんな合併症という二次的な疾患を引き起こし、最終的には死に至ります。無治療の場合には心筋梗塞のうち40%程度の方が亡くなってしまうと言われています。

胸の痛みや背中の痛み、圧迫感を覚えた方は、虚血性心疾患をきたしている可能性がありますのでお早めに循環器内科を受診するようにして下さい。

心疾患とは

心臓に関する病気の総称です。心筋梗塞・狭心症といった虚血性心疾患、心房細動などの不整脈、心不全、心筋症、弁膜症、先天性心疾患など多岐にわたります。心疾患をお持ちの中でも一つの病気のみならず、複数の病気を合併する方もいます。心疾患をお持ちの方は高血圧・糖尿病・高コレステロール血症などの生活習慣病を合併することが多く、総合的に治療していく必要があります。当院では12誘導心電図、胸部レントゲン、血液検査、ホルター心電図検査、心臓超音波検査などを適切に用いてリスク評価を行い、的確な診断・治療を行っていきます。

狭心症

先ほど説明した虚血性心疾患のうち、「一時的な」冠動脈血流低下により胸部症状が出現する状態を指します。狭心症の患者さんの多くは朝の時間帯や体を動かしたときなどの限られたタイミングで狭心症の症状が出現します。症状が前から変わらない、頻度や時間も変わらないのであれば安定狭心症と言って病状の急激な悪化のリスクは少ないのですが、1週間以内に新規に症状が出現したり、24時間のなかで繰り返し胸部症状が出現したり、持続時間が長くなってくるようであれば不安定狭心症として緊急での検査・治療が必要となります。当院では12誘導心電図、胸部レントゲン、血液検査、ホルター心電図検査、心臓超音波検査などを適切に用いてリスク評価を行い、的確な診断・治療を行っていきます。

先ほど説明した虚血性心疾患のうち、「一時的な」冠動脈血流低下により胸部症状が出現する状態を指します。狭心症の患者さんの多くは朝の時間帯や体を動かしたときなどの限られたタイミングで狭心症の症状が出現します。症状が前から変わらない、頻度や時間も変わらないのであれば安定狭心症と言って病状の急激な悪化のリスクは少ないのですが、1週間以内に新規に症状が出現したり、24時間のなかで繰り返し胸部症状が出現したり、持続時間が長くなってくるようであれば不安定狭心症として緊急での検査・治療が必要となります。当院では12誘導心電図、胸部レントゲン、血液検査、ホルター心電図検査、心臓超音波検査などを適切に用いてリスク評価を行い、的確な診断・治療を行っていきます。

狭心症の症状

狭心症では一時的に心臓の筋肉を栄養する冠動脈の血流が低下することで下記のような症状が「一時的に(多くは10分以内、長くても30分以内)」出現します。

- 強烈な胸(中心部が多い)の痛み

- 前胸部圧迫感(象に乗っかられている感じ)

- 左肩~左手のしびれるような痛み

- のど~奥歯が痛む

- 胸から背中に痛むなど

上記の症状が長く続く場合には急性心筋梗塞の可能性もあるため、救急要請をしていただくか、速やかに当院を受診ください(その際には迅速に対応させていただきます)。

心筋梗塞

何らかの原因で心臓の筋肉を栄養する冠動脈が途絶(多くの場合は動脈硬化によるプラークの破綻で急性閉塞を来します)することで心筋の壊死を来し胸部症状や心電図変化、血液検査異常を来します。心筋梗塞の場合には可及的速やかに病院での心臓カテーテル検査および治療が必要となります。時間が経つにつれて心筋の壊死が進行し、心筋梗塞の合併症として不整脈、心破裂などのリスクが増えていきます。命に係わる病状のため迅速な対応が必要となります。当院では12誘導心電図、胸部レントゲン、血液検査、ホルター心電図検査、心臓超音波検査などを適切に用いてリスク評価を行い、的確な診断・治療を行っていきます。

何らかの原因で心臓の筋肉を栄養する冠動脈が途絶(多くの場合は動脈硬化によるプラークの破綻で急性閉塞を来します)することで心筋の壊死を来し胸部症状や心電図変化、血液検査異常を来します。心筋梗塞の場合には可及的速やかに病院での心臓カテーテル検査および治療が必要となります。時間が経つにつれて心筋の壊死が進行し、心筋梗塞の合併症として不整脈、心破裂などのリスクが増えていきます。命に係わる病状のため迅速な対応が必要となります。当院では12誘導心電図、胸部レントゲン、血液検査、ホルター心電図検査、心臓超音波検査などを適切に用いてリスク評価を行い、的確な診断・治療を行っていきます。

心筋梗塞の症状

心筋梗塞では、冠動脈が詰まってしまうことにより心臓の筋肉に血液が届かなくなるために以下のような症状があらわれます。

- 強烈な胸(特に前胸部)の痛み

- 胸が締め付けられる・重いような苦しさ(象が胸の上に乗っているようと言う方もいます)

- 顎~左肩~左手に放散する痛み

- 冷や汗 ・吐き気・嘔吐 ・意識低下 ・動悸 ・めまい

心筋梗塞の症状は15分以上続くことが一般的です。症状を放置すると、意識混濁・失神・死亡に至ります。糖尿病をお持ちの方や高齢者の方の中には、重症化しても自覚症状があらわれにくいこともあります。

狭心症と心筋梗塞の違い

狭心症も心筋梗塞と同じく、冠動脈の狭窄などによって、一時的に心臓に血液が届かなくなる病気です。心筋梗塞と狭心症は、まとめて虚血性心疾患(IHD: ischemic heart disease)と呼ばれます。両者は症状・原因などが非常によく似ていますが、大きく異なる点も存在します。

狭心症と心筋梗塞の症状の

持続時間について

代表的な相違点は、症状の持続時間です。狭心症の症状は長くても20分程度で収束します。理由は、狭心症による虚血状態はあくまで一時的なものであるためです。血管が完全に閉塞しているわけではないため、安静にしていれば血流は自然に再開し、伴って症状も治まります。対して、急性心筋梗塞は症状が自然に治まることはありません。そのため症状が20~30分以上継続する場合は、心筋梗塞が疑われます。ただし心筋梗塞でも、数時間経過すると胸痛、冷や汗などの症状が途中で止むことがあります。これは症状が治ったのではなく、心筋の壊死によって痛みを感じなくなっただけです。痛みを感じない間にも病態はだんだん悪化していきます。なお、心筋梗塞と狭心症を見分けるために、症状の持続時間を測る必要はありません。狭心症の場合でも初めて起こる症状や症状の持続時間が長くなったり、1日複数回出現するようになった場合には不安定狭心症として緊急での入院・治療が必要なこともありますので、その場合にも速やかに医療機関に受診するようにしてください。急性心筋梗塞や不安定狭心症の症状があらわれた場合は、救急車を呼ぶなどして、すみやかに医療機関を受診してください。

当院ではできるだけ心筋梗塞をはじめとした虚血性心疾患や脳卒中の予防するために生活習慣病の治療を積極的に行います。

虚血性心疾患

(狭心症・心筋梗塞)

になりやすい人

動脈硬化が進行した結果、突然発症するパターンが多いです。生活習慣病である脂質異常症、高血圧、糖尿病、喫煙が原因となり動脈硬化を引き起こし、脳梗塞・心筋梗塞を発症します。血縁(ご両親やご兄弟など)の方で心筋梗塞・狭心症の家族歴がある方も起こりやすくなると言われています。つまり、心筋梗塞を発症しやすいのは動脈硬化を引き起こす生活習慣の乱れに起因するケースが多いです。

たとえば次のような生活習慣に心当たりがある方は、動脈硬化の進行リスクが高いといえます。

動脈硬化のリスクが高い人

是非、当院で生活習慣の見直しを一緒にやっていきましょう!

いつでも気軽に当院までご相談ください。

虚血性心疾患

(狭心症・心筋梗塞)の検査

心電図検査

ベッドに仰向けに寝て頂き、手足や胸に電極を取り付けて心臓から出てくる微細な電流を記録する検査です。検査は5分程度で終わり、ベッドで横になれる方であればだれでも検査できる負担のない検査です。心筋梗塞・狭心症の診断はもちろんですが、不整脈や高血圧においても非常に有用な検査です。経過観察として定期的に検査をお勧めすることもあります。

胸部レントゲン検査

胸部レントゲン検査はパネルの前で立って呼吸の合図に合わせて肺や心臓を中心に撮影しています。検査はすぐに終わり、被ばく量も非常に少ないです。2024年7月からデジタル化への移行によりさらに検査の被ばく量が減りました。この検査は心拡大の程度や肺うっ血や胸水など心不全や高血圧の評価に非常に有用な検査です。他に肺疾患(肺炎や肺がん、気胸など)の診断ツールとしても非常に有用です。金属やプラスチック、湿布などは一緒に写真に写りこんでしまうので検査の際には外して頂くようお願いしています。

心エコー検査

超音波を用いて心臓の大きさや機能、弁の機能などを調べる検査です。ベッドに横になり、胸の表面にゼリーをつけて検査します(放射線を使用しないので痛みや害はありません)。心臓疾患の診断や経過を見ていくために役に立つ検査です。検査後に撮影した画像をお見せしながら、結果を医師よりご説明いたします。検査時間は10-15分程度、説明する時間も合わせて30分程度で終了となります。

超音波を用いて心臓の大きさや機能、弁の機能などを調べる検査です。ベッドに横になり、胸の表面にゼリーをつけて検査します(放射線を使用しないので痛みや害はありません)。心臓疾患の診断や経過を見ていくために役に立つ検査です。検査後に撮影した画像をお見せしながら、結果を医師よりご説明いたします。検査時間は10-15分程度、説明する時間も合わせて30分程度で終了となります。

心筋トロポニンT検査

心筋梗塞や不安定狭心症などで上昇する心筋トロポニンを血液で定性的に測定する検査です。当院におきましては院内検査が可能で20分程度で結果がわかります。陽性であった場合には心筋梗塞や不安定狭心症を疑い、連携先病院への救急搬送を打診する可能性が高くなります。

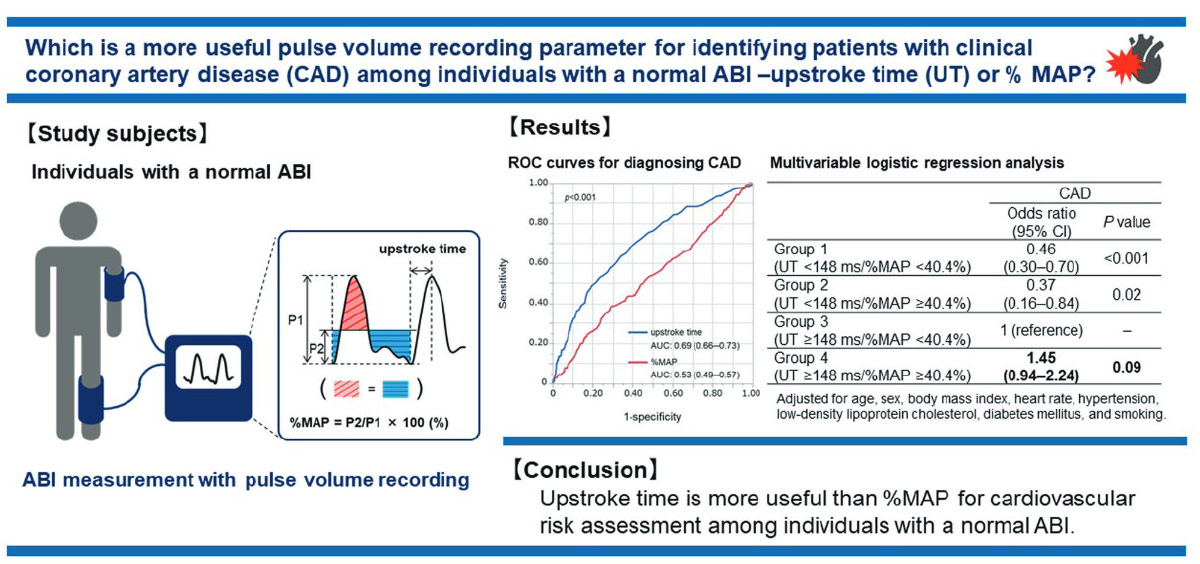

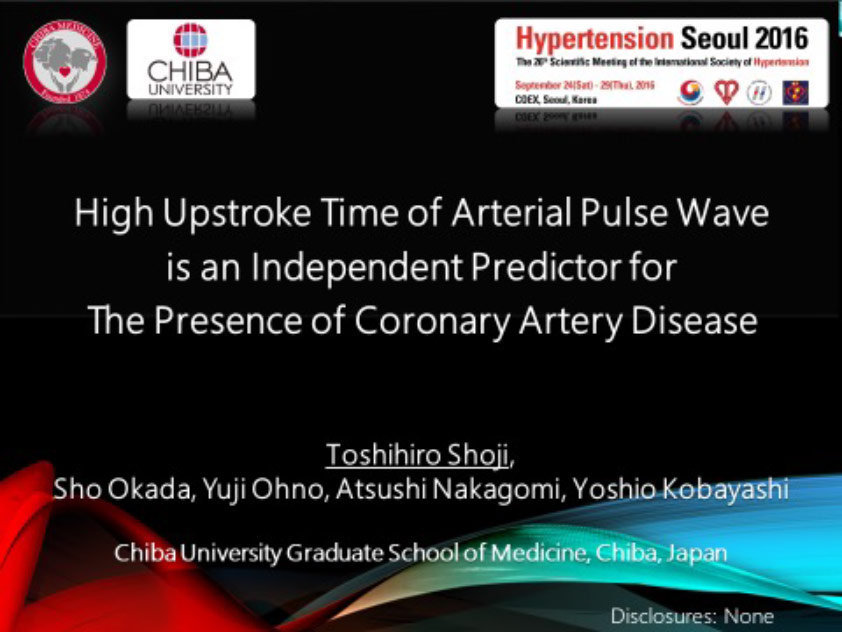

動脈硬化検査(CAVI/AVI)

手と足の血圧や血圧の圧力の波形を解析することで、動脈硬化の程度を評価することができます。手と足の血圧を測定するだけなので体の負担なく出来る検査で5分程度の時間で結果がわかります。様々な計測値がわかりますが、その中でもABIという値で下肢閉塞性動脈硬化症(ASO, PAD, LEADとも言います)の診断の一助となります。

他のパラメーター(CAVI, UT, %MAPなど)で動脈硬化のリスクを評価することができます。

Hypertension Research (2024) 47:2009–2018より引用

副院長はこれらの検査を用いた臨床研究を千葉大学での在籍時に行っていました。

国内・海外学会(日本循環器学会総会、日本高血圧学会総会、国際高血圧学会総会など)において血管機能検査と冠動脈疾患(狭心症・心筋梗塞)との関連について報告しています。

虚血性心疾患

(狭心症・心筋梗塞)の治療

狭心症の治療

狭心症の主な治療法は、「薬物療法」と「手術」の2種類です。

薬物治療

薬物療法では以下のような薬剤を利用して、狭心症の治療を行います。

- 抗血小板薬:血液の凝固を防ぐことで狭心症から心筋梗塞への移行を予防する。

- ベータ遮断薬:心拍数・血圧を下げて心臓への負担を減らし、症状を抑える。

- 硝酸薬(ニトログリセリン):血管を拡張して血流を増やす。

- カルシウム拮抗薬:血管の収縮や冠動脈の攣縮を抑制する。

手術

- カテーテル検査(CAG)・治療(PCI):冠動脈の狭窄・閉塞部位を検査で確認し、カテーテルで詰まっている血管を風船(バルーン)などで拡張し、血流を再開させる。多くの場合、ステントという金属の金網を留置して再狭窄を予防する形をとります。血管の詰まりが固く、通常のバルーンなどで血管が広がらない場合にはローターブレーターやダイアモンドバックという特殊な装置を用いて治療を行うこともあります。

- 冠動脈バイパス手術:外科的に手術を行い、体の別の血管と閉塞や狭窄した先の冠動脈をつなぎなおす。

近年では心臓拍動下での手術(Off-pump CABG, OPCABG)、や傷口が小さい手術(MIDCAB、MICS-CABG)カテーテル治療とバイパス手術を組み合わせたハイブリッド手術などより負担が少ない手術で手術成績も向上しています。

当院では適切に検査を行い、きちんと診断したうえで上記のような手術が必要と判断した場合には千葉大学医学部附属病院、千葉市立青葉病院、千葉県総合救急災害医療センターなどにご紹介しています。

心筋梗塞の治療

心筋梗塞の主な治療法は、「薬物療法」と「手術」の2種類です。

薬物治療

薬物療法では以下のような薬剤を利用して、心筋梗塞の治療を行います。

- 抗血小板薬:血液の凝固を防ぐことで梗塞の拡大を抑制する。

- ベータ遮断薬:心拍数・血圧を下げて心臓への負担を減らす。

- 硝酸薬(ニトログリセリン):血管を拡張して血流を増やす。

- カルシウム拮抗薬:血管の収縮や冠動脈の攣縮を抑制する。

- 血栓溶解療法:血管を塞ぐ血栓を溶かす薬剤を注入する。

手術

- カテーテル治療(PCI):梗塞部位まで通したカテーテルで血管を拡張し、血流を再開させる。

- 冠動脈バイパス手術:外科的に手術を行い、別の血管と閉塞や狭窄した先の冠動脈をつなぎなおす。

急性心筋梗塞の治療においては適切な薬物治療とともにできるだけ早くカテーテル治療(PCI)を行い、閉塞した血管の血流の再開通(再灌流)を目指すのが重要です。

副院長は千葉県総合救急災害医療センター、千葉大学医学部附属病院、千葉市立青葉病院などの急性期病院で急性心筋梗塞を専門として治療した実績があり、症状・検査から急性心筋梗塞が疑われた場合には上記の病院に迅速にご紹介いたします。

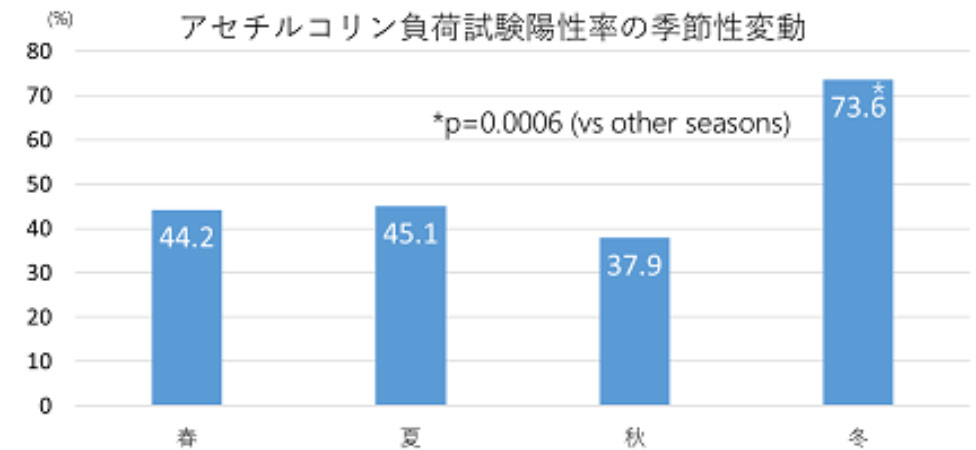

冠攣縮性狭心症・微小血管障害

による狭心症

胸が痛い、胸が押される感じがあるなどの症状があり、冠動脈CTや心臓カテーテル(CAG: 冠動脈造影検査)などで検査をしたものの、検査では問題ないことはしばしば見かけます。カテーテル検査でアセチルコリン負荷やエルゴノビン負荷までしましたか?

アセチルコリン負荷により冠攣縮(スパズム)が誘発

動脈硬化による物理的な冠動脈の狭窄の他に冠攣縮(=スパズム)による狭窄による狭心症があることが知られており、心不全や突然死の原因になるとも言われています。

2016年日本循環器学会総会にて発表

副院長は千葉大学在籍時より冠攣縮性狭心症の患者さんを多数診療しており、いくつもの知見を国内学会・国際学会にて発表してきました。胸が痛い・ドキドキする・動くと苦しいなどの症状でお悩みの方は是非一度当院への受診をお勧めいたします。

狭心症・心筋梗塞は

再発しやすい病気です!

狭心症・心筋梗塞は再発のおそれがある病気です。通常、何も病気をお持ちでない同年代の方に比べて心筋梗塞を引き起こしたことがある人は15倍の確率で心筋梗塞を起こしやすくなってしまいます。特に、処方された薬などを自己判断で中止した場合、再発のリスクがさらに高くなります。心筋梗塞は、再発を繰り返すたびに重症化しやすくなり、死亡率も上昇していきます。心筋梗塞が広範囲にわたると、心臓の機能が低下しポンプ失調(いわゆる心不全)の状態となります。重症化・死亡リスク低減の意味でも、過去に心筋梗塞を経験した方は、再発防止に取り組んでください。心筋梗塞の再発を防ぐには、治療後も定期的に通院していただき、適切な薬物治療や検査を受けて頂くことが重要となります。何度も言いますが、心筋梗塞は動脈硬化の結果として突然発症するため、日常の生活習慣病の管理が非常に重要となります。

是非、当院で生活習慣の見直しを一緒にやっていきましょう!

いつでも気軽に当院までご相談ください。