花粉症とは

スギ花粉などの植物の花粉が人体に入った際にアレルギー反応を起こし、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどのアレルギー症状が出現することを花粉症と言います。くしゃみや鼻水だけでなく、目や皮膚に症状が現れることもあります。スギ花粉などアレルギー反応を起こす花粉が飛び交う時期にのみ発症し、それ以外の時期には発症しません。

スギ花粉などの植物の花粉が人体に入った際にアレルギー反応を起こし、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどのアレルギー症状が出現することを花粉症と言います。くしゃみや鼻水だけでなく、目や皮膚に症状が現れることもあります。スギ花粉などアレルギー反応を起こす花粉が飛び交う時期にのみ発症し、それ以外の時期には発症しません。

花粉症のメカニズム(原因)

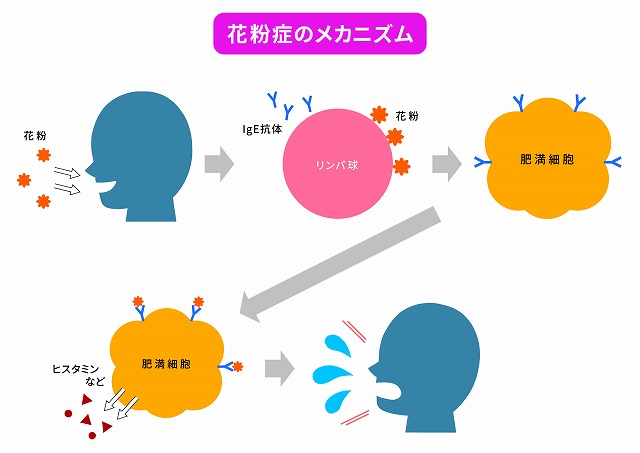

花粉症は、鼻や目から侵入した花粉(アレルゲン)を体が「異物=敵」と認識して起こる反応です。

この異物から体を守るために、IgE抗体という物質が作られ、肥満細胞の表面に付着します。この抗体が作られた後に再び花粉(アレルゲン)が体内に入ると、鼻や目の粘膜にあるIgE抗体がアレルゲンと結びつき、ヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質が放出されます。これにより、くしゃみや鼻水、涙などが引き起こされます。

このIgE抗体は、アレルゲンに接触するたびに作られ、体内に蓄積され、蓄積が一定量に達すると花粉症の症状を引き起こすと考えられています。

そのため、「昨年は花粉症ではなかったのに、突然花粉症になってしまった」という事態が起こると考えられます。

季節の変わり目に

注意したい花粉

春

たいていは樹木の花粉です。

- スギ

- カシ

- ニレ

- ハンノキ

- カバノキ

- ブナ

- ポプラ

- トネリコ

- オリーブ

など

夏

イネ科植物と雑草

- ギョウギシバ

- オオアワガエリ

- ハルガヤ

- カモガヤ

- セイバンモロコシ

- オカヒジキ

- オオバコ

など

秋

- ブタクサ

- ヤマヨモギ

花粉症の症状

花粉症の症状は、目と鼻に最も現れやすいとされています。

鼻の症状としては、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの3つが「鼻の三大症状」と言われています。これらの症状は風邪と間違われがちですが、風邪は通常1週間以内に治るのに対して花粉症の症状は花粉の飛散時期はずっと続く点と、鼻水は透明で水っぽい点という違いがあります。

一方、目の症状としては目のかゆみ、目の充血、涙の3つが「目の三大症状」です。

また、全身症状として、だるさ、熱っぽさ、イライラ、集中力の低下、のどや顔、首のかゆみ、などが現れることもあります。

花粉症の重症度

花粉症の重症度は、「軽症」「中等症」「重症」「最重症」に大別され、「1日の平均くしゃみ発作回数」「鼻づまりの程度」「1日に鼻をかむ平均回数」などによって判定されます。詳細は下記の表をご覧ください。

| 症状の度合いと重症度 | くしゃみ発作、または水様鼻汁の回数 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ++++ 21回以上 |

+++ 11~20回 |

++ 6~10回 |

+ 1~5回 |

- +未満 |

|||

| 鼻 閉 塞 |

++++ | 終日完全に鼻閉塞 最も重度 |

最重症 | ||||

| +++ | 鼻閉塞が非常に強く、1日のかなりの時間で口呼吸になる 重度 |

重症 | |||||

| ++ | 鼻閉塞がひどく、1日の間に時々口呼吸になる 中度 |

中等度 | |||||

| + | 鼻閉塞はあるが、口呼吸にはならない 軽度 |

軽症 | |||||

| - | 鼻閉塞なし | 無症状 | |||||

花粉症で声が出なくなるのはなぜ?

花粉症で鼻が詰まって口で呼吸していると、のどが乾燥しやすくなります。のどが乾燥すると粘膜の免疫機能が弱まり、細菌やウイルスを排除する力が弱まるため、のどに感染や炎症が起こる可能性があります。また、アレルギー反応によるのどや声帯の炎症で咳や声の嗄れが起こることもあります。

花粉症の検査

皮膚反応検査や血液中のIgE抗体を調べる検査はありますが、花粉症の原因を特定する必要性は必ずしも高くありません。花粉の飛散時期や種類を予測することは可能であり、原因によって治療法が変わるわけではないためです。

ただし、医師が必要と判断した場合は、ヒノキ、ブタクサ、スギなどに対するIgE抗体の量を測定する血液検査が行われます。ご希望される方はお気軽にご相談ください。

花粉症の治療

患者さんそれぞれの症状に合わせた適切な薬を処方します。

内服薬(飲み薬)

花粉症の症状がひどい時には、抗ヒスタミン薬(ビラノア、デザレックス、ルパフィン、フェキソフェナジンなど)を処方します。患者さんの状態によっては、ロイコトリエン受容体拮抗薬(キプレスなど)、漢方薬(小青竜湯など)を処方する場合もあります。

それぞれの薬の効果や眠気の程度はパッケージに記載されていますが、実際の効果や副作用には個人差があります。どの薬が効いて、どの薬が効かなかったかをお薬手帳に記録しておくと、ご自身に合った薬を見つけやすくなり、必要に応じて医師に相談すれば薬の変更なども可能です。

抗ヒスタミン薬

アレルギー症状を引き起こすヒスタミンの作用を抑え、くしゃみや鼻水などの症状を緩和します。現在では「第2世代抗ヒスタミン薬」が広く使われており、第1世代(旧来の)薬と比べて眠気や口の渇きといった副作用が少ないのが特徴です。

フェキソフェナジン(アレグラ)、エピナスチン(アレリオン)、ビラスチン(ビラノバ)、デスロラタジン(デザレックス)などさまざまな種類があります。この中でも眠気が出やすいものと出にくいものがあったり、飲み方が色々(1日2回、空腹時など)ありますので、患者さんのご要望に合わせて医師が処方します。

ロイコトリエン受容体拮抗薬

ロイコトリエンはアレルギー反応によって産生される物質で、血管を拡張し、鼻粘膜を腫れさせ鼻づまりを引き起こします。そのため、鼻粘膜の炎症がひどい場合や鼻づまりがひどい場合にロイコトリエン受容体拮抗薬が処方されます。

このタイプの薬には、プランルカスト(オノン)やモンテルカスト(キプレス、シングレア)などがあります。

花粉症薬の注意点

基本的には眠りにくい抗ヒスタミン薬が処方されますが、眠気の程度には個人差があります。一部の薬では運転禁止と薬の説明書きに書いてあるものもあります。

花粉症の薬を服用後に眠気を感じたり、集中力や判断力の低下が気になったりした場合は、車の運転などは控えた上で、速やかに当院へご相談ください。

点眼薬(目薬)

目のかゆみには抗ヒスタミン薬やステロイドの目薬が効果的です。

コンタクトレンズを使用している場合は、目薬を使用する前に外してください。目薬をさしてからしばらく時間を置いてから、コンタクトレンズを再び装着しましょう。

花粉症の症状がひどい場合は、コンタクトレンズに花粉や花粉症の症状を引き起こす分泌物が付着して症状が悪化する可能性があるので、花粉症の時期はメガネに切り替えることもお勧めです。

点鼻薬(鼻スプレー)

ステロイドの点鼻薬が一般的に使用されています。鼻の炎症を直接抑えるため、鼻水や鼻づまりなどの症状を緩和します。ステロイドと名のつく薬ですが、局所的に使用するため、全身性の副作用はほとんどありません。

点鼻薬を使用する前には、必ず鼻をかんで薬の通りを良くしておきましょう。

これらの治療で症状の緩和が難しければ、耳鼻科での鼻腔の解剖学的な異常もチェックする必要があるため、連携病院への紹介も含めて相談させていただきます。