糖尿病で最初に出る症状は?

(初期症状)

糖尿病の典型的な自覚症状としては、「強いのどの渇き」「頻尿」「手足のしびれ」「体のだるさ」などがありますが、これらは血糖値がかなり高くなってから起こる症状です。初期には自覚症状がないこと多く、気付かないまま進行していることが多いと考えられています。

糖尿病の典型的な自覚症状としては、「強いのどの渇き」「頻尿」「手足のしびれ」「体のだるさ」などがありますが、これらは血糖値がかなり高くなってから起こる症状です。初期には自覚症状がないこと多く、気付かないまま進行していることが多いと考えられています。

糖尿病とは

糖尿病とは、インスリン抵抗性が上がったり、肝臓で十分な量のインスリンが作られないことなどにより、血液中のブドウ糖が増えてしまう病気です。

炭水化物は小腸で分解され、ブドウ糖として体内に吸収されます。ブドウ糖は細胞のエネルギー源として利用され、インスリンはブドウ糖の利用やグリコーゲンとしての蓄積を助ける役割を果たし、体内での適切なエネルギー管理を担っています。

しかし、何らかの原因でインスリンが正常に機能しなくなるとブドウ糖の利用と蓄積がうまく行われず、血中にブドウ糖が過剰に溜まり、糖尿病を発症します。

糖尿病により高血糖となってもあまり自覚症状を感じない方が多いです。痛くも痒くもないじゃないか、と思われるかもしれませんが、高血糖が慢性的に続くことにより動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞、網膜症による失明といった重篤な合併症が起こることが一番の問題なのです。

当院の糖尿病治療の特徴

糖尿病は長期的な治療と継続的な管理が重要な病気です。専門的な視点で患者さんに寄り添い、病気の進行や合併症の予防に努めています。健診で指摘された方や治療中のご不安などあれば、ぜひお気軽に当院へご相談ください。

糖尿病の三大合併症

糖尿病の合併症は「動脈硬化」がキーワードになります。

糖尿病の合併症は「動脈硬化」がキーワードになります。

慢性的な高血糖状態が続くことで、身体中の様々な血管で動脈硬化が進行し、糖尿病の「3大合併症」と呼ばれる神経(手足の先の異常感覚)、目(網膜症とそれによる失明)、腎臓(腎機能の低下とその増悪による透析導入)などのさまざまな障害を引き起こすことが知られています。また、心臓や脳などの大きな動脈が詰まりやすくなることにより、心筋梗塞や脳梗塞の発症リスクも高まります。

一方、血糖値を適切にコントロールすることで、合併症の予防に繋がることが知られています。適切な治療を受けて血糖を適切な範囲に保つことが大切です。

糖尿病神経障害

糖尿病性神経障害は、高血糖により手や足の神経に異常が生じる合併症で、指、足指、足の裏に痛みやしびれ、その他の感覚異常を引き起こします。これらの症状は、手袋や靴下で覆われる部分に「左右対称」に現れるのが特徴です。特に神経障害により感覚が鈍くなると、手足の傷に気が付かずに悪化してしまい潰瘍や壊疽(壊死)に繋がることもあるため注意する必要があります。

糖尿病性網膜症

眼球を構成する網膜には、栄養を与えるための血管が張り巡らされています。糖尿病により高血糖の状態が続くと血管の動脈硬化がすすみ、血流が悪くなったり、血管が脆くなり出血しやすくなります。また、血管から液が染み出し網膜がむくむことにより、新生血管という脆い血管が生え、出血しやすくなります。このように網膜症は網膜の血管から出血しやすくなり、出血する箇所が悪いと視力が低下し、失明に至る場合もあります。

初期の糖尿病性網膜症は、自覚症状がほとんどないため糖尿病を診断されたら、眼科も併せて受診しましょう。網膜の状態はパッと目を見て外から分かるものではありません。少なくとも1年に1回程度は眼科を受診し、網膜症の評価を受けるようにしましょう。

糖尿病性腎症

高血糖により腎臓の細い血管が損傷を受ける合併症が糖尿病性腎症です。症状が進行すると尿から老廃物を排出する腎臓の機能が低下し、やがて人工透析が必要な腎不全に繋がります。アルブミン尿という腎症の早期から出現する蛋白を指標にして、初期から糖尿病、高血圧症などを含めた多面的な治療を行うことで進行を抑制できることが知られています。自覚症状がないまま進行していく合併症であるため、早期発見のためには定期的な腎機能検査(血液・尿検査)が必要です。

当院では必要に応じて腹部超音波検査で腎臓の形態的な評価を行い、アルブミン尿を定期的に計測しつつ治療を行います。蛋白尿が増加するようであれば必要に応じて腎臓内科(千葉大学附属病院や千葉東病院など)にご紹介し精査してもらうこともあります。

どうやって糖尿病に気づく?

糖尿病は自覚症状があまりなく、症状だけでは発見しづらい病気です。糖尿病の早期発見には、血液検査が最も有効です。

そのためには健康診断を必ず受けるようにしてください。

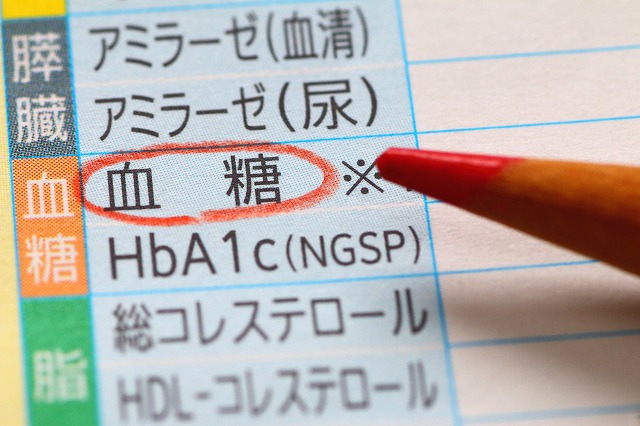

健康診断で行う血液検査では、糖尿病に関しては血糖値とHbA1c(ヘモグロビン・エー・ワンシー)を調べます。

血糖値

ヒトは血液中のブドウ糖をエネルギーに変えて生きています。血液中のブドウ糖の値を血糖値と言います。血糖値が低すぎると低血糖症を引き起こし、高すぎると糖尿病となり、動脈硬化に繋がります。健常な方は何を食べても血糖値が上がりすぎることはなく、ほぼ一定と言われています。糖尿病型の方、境界型糖尿病の方はまず食後の血糖値が高くなり、引き続いて、空腹時血糖値が上昇して糖尿病の診断となることが多いです。

ヒトは血液中のブドウ糖をエネルギーに変えて生きています。血液中のブドウ糖の値を血糖値と言います。血糖値が低すぎると低血糖症を引き起こし、高すぎると糖尿病となり、動脈硬化に繋がります。健常な方は何を食べても血糖値が上がりすぎることはなく、ほぼ一定と言われています。糖尿病型の方、境界型糖尿病の方はまず食後の血糖値が高くなり、引き続いて、空腹時血糖値が上昇して糖尿病の診断となることが多いです。

食前血糖値の正常値の範囲は以下の通りです。

| 血糖値の正常値(食前) | 70~100mg/dl |

|---|

HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワンシー)

血糖値は良い指標ですが、食事の影響を受けやすいという弱点があります。例えば、血糖値を測定する前日にもし断食をしたとしたら血糖値は正常範囲まで低下しますし、いつもとは違うごちそうを食べたら血糖値は高くなってしまいます。そこで測定されるようになったのがHbA1c(ヘモグロビン・エー・ワンシー)です。Hb(ヘモグロビン)は赤血球に含まれる酸素を運搬するタンパク質です。HbA1cはヘモグロビンに結合するグルコースの量を示す指標で、「直前の食事に関係なく、直近2-3か月の平均値を示す」という特徴があります。そのため、HbA1cを見ることにより検査前3か月の食事療法の影響を評価できます。

正常値の範囲は以下の通りです。

| HbA1cの正常値 | NGSP | 5.6%未満 |

|---|

この2つの血液検査をすることにより、糖尿病の現在の状態が把握できます。

当院では、

即日結果返却可能!

当院では、約10分で糖尿病の診断や血糖コントロールの判定に必要な「血糖」と「HbA1c」の数値が判明します。そのため、検査当日に結果の説明が可能です。

ただし、他の検査結果の兼ね合いもあり、後日まとめてご説明することもありますのでご了承ください。

糖尿病の診断基準

糖尿病の診断は血糖値とHbA1c(過去2-3ヶ月間の平均血糖値)を測定して確定します。

空腹時の血糖値が

100~109mg/dL

空腹時の血糖値が100~109mg/dLの場合は「正常高値」とされ、将来糖尿病になる可能性があるとされます。

空腹時の血糖値が

110~125mg/dL

空腹時の血糖値が110~125mg/dLの場合は、糖尿病予備軍と言われる「境界型」の状態です。糖負荷試験(75gOGTT)などの検査を受けることをお勧めします。

空腹時の血糖値が

126mg/dL以上、もしくは食後の血糖値が200mg/dL以上

空腹時の血糖値が126mg/dL以上、または食後の血糖値が200mg/dL以上の方は糖尿病の可能性が高いと言えます。

1回のみの血糖値の結果だけでは診断ができないため、このような場合は糖尿病の合併症の検査やHbA1cの測定、もしくは血糖値の再測定を行い、糖尿病の診断を行います。

➡自覚症状や網膜症が認められる場合

血糖値の変化が急激な場合はHbA1cの変化が追い付かず、検査結果に乖離が見られる場合があります。

糖尿病に多い症状である「疲れやすさ」「のどの渇き」「多尿」などの症状がある場合、また眼科で糖尿病網膜症を指摘された場合は、空腹時の血糖値が126mg/dL以上、または食後の血糖値が200mg/dL以上を認めた段階で糖尿病と診断することができます。

糖尿病の治療

糖尿病の治療の第一歩は、生活習慣(食事・運動)の改善です。

- 食事療法は、患者さんのこれからの習慣となるものです。

糖尿病は残念ながらまだ治すことができません。したがって、食事療法も一時的に頑張ればよいのではなく、「習慣」にして生涯続ける必要があります。

- 生涯続けられる食習慣にするためにも、ご自分に合った食事法を選ぶもしくは見つけましょう。

私たちが最もお勧めするのは「ゆるやかな糖質制限食」ですが、患者さんにとって「カロリー制限食」があうのであれば、そしてそれで血糖コントロールが上手くいくのであれば、それがその患者さんにとって選択してよい食事療法であると考えます。私たちは、患者さんにとって最善の食事療法ができるようお手伝いをします。 - 食事は生活全てにかかわるものであり、患者さんの嗜好や生活状況も年齢や環境とともに変化していきます。

現時点で選択した食事内容が変わらずに一生続くことはありません。また、年間においても季節や行事によっても変わります。お正月や旅行などでは、当然いろいろ食べたくなるものです。血糖やHbA1cをチェックすることで、定期的に食生活を見直してご自分の嗜好と生活に合うように調整して行くことが重要です。 - 食事療法は、どの様な方法をとったとしてもこれまで自由に飲食をしてきた状況から「制限」がかかります。

「制限」は、「食欲に抑制をかける=我慢する」ことですので、患者さんにも多かれ少なかれ「努力」が必要となります。その努力を客観的に評価し最適化していくために血糖とHbA1cの定期的なモニタリングがとても役に立ちます。検査の値にしたがって食生活を定期的に見直して食べる量や種類を調整し、糖尿病の良好なコントロール状態とご自分の生活(食と運動)が満足できる妥当なポイントを見つけるのです。私たちは、その努力を継続できるようサポートします。共に頑張っていきましょう。

食事療法

糖尿病の治療で最も効果的かつ大切なのが食事療法です。適切な食事量を維持し、必要な栄養素をバランスよく摂取することで血糖値を管理することが重要です。

朝・昼・夕の規則正しい食事時間と、よく噛んでゆっくり食べることも大切です。間食(食事と食事の間に食べる、おやつなど)や夜遅い時間での食事は血糖上昇につながりますので極力控えてください。ジュースや甘いコーヒー・紅茶なども血糖上昇の原因となります。

食事療法は糖尿病の管理に欠かせない要素であり、正確な情報を得て、ご家族など周囲の協力も得ながら、生活習慣を見直しつつ継続的に取り組むことが必要です。糖尿病は残念ながらまだ治すことができません。したがって、食事療法も一時的に頑張ればよいのではなく、「習慣」にして生涯続ける必要があります。サステナビリティの高い「持続可能な」食事の習慣を模索していきましょう。

運動療法

糖尿病の治療では、運動を日常生活に取り入れることが大切です。運動は糖や脂肪を消費し、血糖値を下げたりインスリン抵抗性を改善したりする効果が期待できます。無理なく続けられる適度な運動が効果的ですが、薬物療法の状態や合併症の状態によっては、運動を制限しなければならない場合もあります。主治医と相談し、適切な運動を行うことが大切です。

薬物療法

薬物療法には、経口血糖降下薬、GLP-1受容体作動薬、インスリン注射があります。1型糖尿病ではインスリン注射、2型糖尿病では食事療法と運動療法を行い、改善がなければ薬物療法を適用します。

GLP-1受容体作動薬は、膵臓からのインスリン分泌を促進しつつ、血糖値を上昇させるグルカゴンの分泌を抑制します。食欲を抑えることで体重減少も期待できます。注射が基本ですが近年内服薬も登場したため治療の幅が広がりました。

インスリン製剤も多くの種類があり、血糖値、患者さんの生活習慣、職業などに応じて最適な製剤が選ばれます。

治療中の注意点に低血糖が挙げられます。低血糖が続くと昏睡状態や、命の危険にも繋がる可能性があります。汗や手の震え、生あくびなど低血糖の症状が出た場合は、迅速にブドウ糖の摂取が必要です。

当院ではインスリン製剤を導入する方には自己血糖測定も併せてお勧めしています。ご自宅で定期的に血糖測定を行うことでより安全にインスリン製剤を使用することができます。

糖尿病による水分バランスの変化

血糖値が高いと、糖尿病患者さんの尿量は増加する傾向にあります。その結果、体内の水分が不足し、脱水症状のリスクが高まります。また、内服薬の中には脱水状態では副作用が強く出てしまうものがありますので、水分はこまめにとることが大切です。血糖値が高い状態が続くような際は、特に高血糖が脱水症状を増悪させるため、高血糖高浸透圧性昏睡や糖尿病性ケトアシドーシスなどといった入院が必要な重症に繋がる場合があります。

適切な

水分摂取のためのポイント

糖尿病患者さんが日常生活を過ごす上で、適切な水分補給は重要課題になります。

まず、1日に必要な水分摂取量を意識しましょう。一般的に、成人は1日に1.5~2リットルの水を飲むことが推奨されていますが、この量は個人の病気や活動レベルに応じて調整する必要があります。一般的には脱水状態になる前に「のどが渇く」というサインがでますが、年齢が高い場合や糖尿病の合併症が進んでいる場合はこのサインに気づきづらくなりますので、自分で意識して水分を取るように心がける必要があります。

- 適切なタイミング

一度に大量に水分を補給するのではなく、定期的に水分を補給することが推奨されます。朝の起床時、食前や食後、運動の前後などに定期的に水分を補給する習慣をつけることで、体内の水分バランスを適切に保てます。また、運動時や暑い環境では、通常よりも多くの水分が必要になるため、こまめに水分を補給することが大切です。

- 高温環境下での水分補給

夏場は元より、冬でも暖房で室温の高い部屋などといった暑い環境では、体温調節のために体内の水分が大量に失われます。水分が不足すると熱中症のリスクも高まりますので、意識して水分を摂るようにしてください。

- 飲み物の種類

飲み物の選び方も重要です。ジュースや甘い紅茶・コーヒーなどの糖分を含む飲み物は血糖値を急激に上昇させるので避けましょう。無糖の水やお茶が適しています。ペットボトル飲料はお茶、水の表記であっても甘味料が入っていることがありますので注意し、成分表示を確かめるようにしましょう。

糖尿病の人が避けたい食べ物

菓子パン

菓子パンは便利で手軽な食事のように思えますが、砂糖や小麦粉を多く含む菓子パンは血糖値の上昇を引き起こす可能性があります。

さらに、菓子パンには、飽和脂肪やトランス脂肪などの不健康な脂肪分が含まれていることも多く、これが合併症の発症リスクを高める可能性があります。

高炭水化物食品

米やパンなどの炭水化物は糖分が多く、食物繊維が少ないため、体内で糖に変わりやすく、血糖値を急激に上昇させます。おせんべい、おにぎりなども甘くないですが、ほぼ炭水化物の為、体内でブドウ糖に変換されて血糖値を上げる食品なので注意が必要です。野菜ではありますが、ジャガイモ、さつまいも、かぼちゃなどは比較的炭水化物を多く含まれますので、一度に食べ過ぎないことも重要です。

➡GI指数

(グリセミック インデックス)

食品ごとの血糖値の上昇度合いを間接的に表現する数値です。これが高いと血糖値を上昇させる働きが高いことが知られており、最近は低GIをうたう食品がたくさん登場しています。高GI食品には、白米、食パン、じゃがいもなどがあり、低GIには全粒粉パン、玄米、そばなどがあげられます。コーンフレークやシリアルは中GIに該当し、白米やパンなどより血糖値を上げづらいと言われますが、食べやすく加工されているシリアル製品には多くの糖分が加えられているため、意外とGI値が高いことがしばしばありますので注意しましょう。

お菓子

お菓子には大量の糖質・炭水化物が含まれるものが多いため、血糖値を急激に上昇させる原因となります。ケーキやクッキー等の洋菓子には、糖質に加えて飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が含まれる場合も多いため、心臓病や脂質異常症のリスクを高める可能性があります。一方で、おまんじゅうなどの和菓子はあんこ・餅など炭水化物が多く、血糖値が激しく上昇します。製品の成分表示を見て、糖質量・炭水化物量の把握を行い、糖尿病のコントロールが悪い際は控える、などの対応が必要です。

お菓子には大量の糖質・炭水化物が含まれるものが多いため、血糖値を急激に上昇させる原因となります。ケーキやクッキー等の洋菓子には、糖質に加えて飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が含まれる場合も多いため、心臓病や脂質異常症のリスクを高める可能性があります。一方で、おまんじゅうなどの和菓子はあんこ・餅など炭水化物が多く、血糖値が激しく上昇します。製品の成分表示を見て、糖質量・炭水化物量の把握を行い、糖尿病のコントロールが悪い際は控える、などの対応が必要です。

フルーツ

ビタミンやミネラル、食物繊維を含み健康的な食品ですが、果糖が血糖値に影響する場合があります。果糖自体は血糖値を直接上昇させませんが、「糖新生」によりブドウ糖に変換され、血糖値をゆっくり上昇させます。特に、バナナやブドウなど糖質が多い果物は控えめにし、苺、梨、桃など糖質が少ない果物を選びましょう。

甘い飲み物

清涼飲料水には多量の糖分が含まれ、血糖値を急激に上昇させます。また、人工甘味料などの添加物はインスリンの分泌を促し、糖尿病に悪影響を及ぼす場合があります。市販の野菜ジュースも食物繊維が減少しているため血糖値が上がりやすく、甘いフラペチーノなども液体であるため非常に吸収が早く、血糖値を急上昇させやすいため要注意です。また、夏場に摂取が推奨されるスポーツドリンクも飲みやすくするため糖質を多く含んでいますので、お茶も併用するなど工夫が必要です。

アルコール

アルコールは血糖値に影響を与え、糖尿病管理を複雑にします。また、血糖を消費することで低血糖のリスクが高まることがあります。特に、血糖降下薬やインスリン服用中は注意が必要です。また、肝臓の機能を妨げ、血糖コントロールを困難にします。アルコール摂取の際には医師や栄養士とよく相談してください。