千葉市近くの糖尿病内科

近年では日本を含め、世界中で糖尿病が増加しています。糖尿病には、膵臓がインスリンを生成できない1型と、膵臓はインスリンを生成できるものの、インスリンがうまく働かなかったり(インスリン抵抗性)、インスリンが少なくなる(分泌不全)ことが組み合わさって生じる2型があります。

近年では日本を含め、世界中で糖尿病が増加しています。糖尿病には、膵臓がインスリンを生成できない1型と、膵臓はインスリンを生成できるものの、インスリンがうまく働かなかったり(インスリン抵抗性)、インスリンが少なくなる(分泌不全)ことが組み合わさって生じる2型があります。

日本では、約95%が2型糖尿病と言われています。2型糖尿病の多くは、病気がかなり進行するまで自覚症状がないため、気づいた時には手遅れとなり、さまざまな合併症(3大合併症と言われる糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害など)を発症している方が多く見られます。

糖尿病と診断されたとしても、合併症は患者さんによって異なり、それぞれの生活習慣や病気に対する考え方も異なるため同じ治療がすべての方に有効であるとは限りません。当院では、患者さん個々の病状を把握し、最適な治療と生活指導を行い、重篤な合併症の発症を予防する治療方法もご提案します。

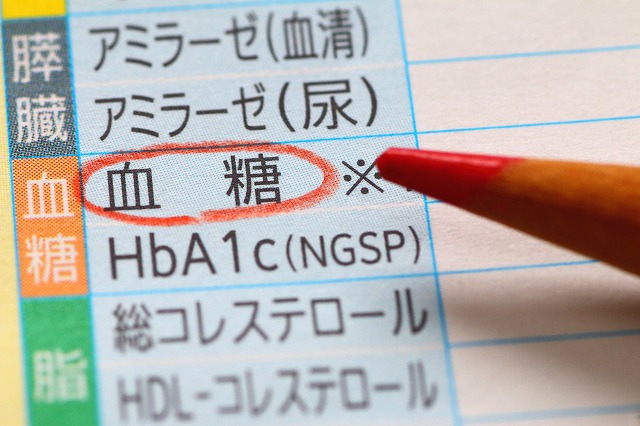

HbA1cの即日結果返却

糖尿病の診断や血糖コントロールの判定に必要な血糖値とHbA1cの検査結果は、糖尿病で定期通院されている方に積極的に検査しており、当院では約10分で判明します。そのため、検査当日に医師から結果の説明を受けることができます。

糖尿病とは

糖尿病とは、血糖を下げる役割であるインスリンが効きにくくなったり、十分なインスリンが作られないことなどにより、血液中のブドウ糖が増えてしまう(=血糖値が上がる)病気です。

糖尿病とは、血糖を下げる役割であるインスリンが効きにくくなったり、十分なインスリンが作られないことなどにより、血液中のブドウ糖が増えてしまう(=血糖値が上がる)病気です。

炭水化物は小腸で分解され、ブドウ糖として体内に吸収されます。インスリンは、血液中のブドウ糖を細胞内に取り込み、エネルギーとして利用させるホルモンで体内での適切なエネルギー管理を担っています。

しかし、何らかの原因でインスリンが正常に機能しなくなるとブドウ糖の利用と蓄積がうまく行われず、血中にブドウ糖が過剰に溜まり、糖尿病を発症します。

糖尿病により高血糖となってもあまり自覚症状を感じない方が多いです。高血糖が慢性的に続くことにより動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞、網膜症による失明といった重篤な合併症が起こることが一番の問題なのです。多くの糖尿病の方は自覚症状がほとんどないまま進行していきますので、健康診断などで血糖値に異常を指摘されたら、早めご相談ください。

糖尿病の種類

1型糖尿病と2型糖尿病

糖尿病は、発症の原因によって1型糖尿病や2型糖尿病、劇症型1型糖尿病、緩徐進行型1型糖尿病、膵性糖尿病、妊娠糖尿病などの種類に分けられます。1型糖尿病は、膵臓のランゲルハンス島(膵島)にある、ブドウ糖の作用を制御するインスリンを分泌するβ細胞が何らかの原因で破壊され、インスリンが分泌されなくなる病気です。

一方、2型糖尿病は、β細胞が正常に機能しているにもかかわらず、インスリンの分泌不足やインスリンの作用不足が原因で起こります。2型糖尿病は糖尿病の中で最も多く、過食、炭水化物の過剰摂取、過剰な飲酒、不規則な睡眠や睡眠不足などの生活習慣が原因となることが多いため、生活習慣の見直しがとても重要になります。

1型糖尿病

この病気は、何らかの原因(多くは自己免疫的な機序)によりインスリンを分泌するβ細胞が破壊され、インスリンが出なくなるため慢性的に血糖値が高くなり、糖尿病を発症します。生活習慣病の一種である2型糖尿病とは全く異なる性質の糖尿病で、急速にβ細胞が破壊され、抗GAD抗体などの自己抗体が陽性になります。

1型糖尿病の場合、完全にインスリンが生成されないか、生成される量が極めて少ない状態です。そのため、治療はインスリン療法による血糖値のコントロールが中心となり、自己注射などによって体外からインスリンを補う必要があります。

1型糖尿病の症状

症状は2型糖尿病とあまり大きな違いはありません。日頃から生活習慣病になりにくい生活を心がけていたとしても、次のような症状が現れたら早めに当院へご相談ください。

- 手足のしびれ

- のどが非常に渇く(口渇)

- 目のかすみ

- 視力の急激な低下

- 倦怠感、無気力

- 糖尿病の家族歴

2型糖尿病

2型糖尿病の場合はインスリンが生成されているため、当初からインスリン療法を行うことはあまりありませんが、食事療法の改善と適度な運動により血糖値をコントロールします。

さらに、必要に応じて血糖値を下げる薬も処方されます。

2型糖尿病の症状

2型糖尿病の初期は自覚症状がほとんどないため、早期発見が難しい場合が多いですが、何らかの合併症が進行すると全身にさまざまな症状があらわれます。

糖尿病の初期症状や主な合併症の症状は以下の通りです。

- 喉が渇く、水分をたくさん摂りたくなる

- 食べているのに体重が減る

- 傷ややけどが治りにくい

- 頻尿

- 感染症にかかりやすくなる

- EDなどの性機能障害

- 手足のしびれ、痛み

- 目がかすむ

- 立ち眩み(急に立ち上がるとふらふらする)

1型・2型糖尿病以外の糖尿病

日本では糖尿病の90~95%が2型糖尿病と言われています。1型糖尿病は5%以下で、残りは妊娠中に起こる妊娠糖尿病や、薬などが原因で起こるその他の糖尿病です。

治療方法は糖尿病の種類によって異なり、同じ2型糖尿病でも患者さんそれぞれの生活習慣や体質によって異なります。

豊富な臨床経験と知識をもとに、患者さんそれぞれに適した治療を行っています。

妊娠糖尿病

妊娠中は胎盤から分泌されるホルモンの影響で一時的にインスリンの効きが悪くなり、血糖値が上昇することがあります。このような状態が妊娠中に発症したり、妊娠がきっかけで、ホルモンによる血糖値異常が発見されたりした場合は妊娠糖尿病と診断されます。

ただし、妊娠前から糖尿病であったり、明確な糖尿病と妊娠中に診断されたりした場合は妊娠糖尿病ではなく通常の糖尿病です。

緩徐進行型1型糖尿病

この病気は1型糖尿病の一種であり、膵臓にあるインスリンを分泌するβ細胞が破壊され、インスリンが出なくなるため慢性高血糖状態となり、糖尿病を発症します。急性発症1型糖尿病や劇症1型糖尿病と違い、ケトアシドーシスに陥るケースは少なく、2型糖尿病のような発症形式をとります。当初は2型糖尿病として治療されたり、抗GAD抗体等の自己抗体を測定していない場合は、2型糖尿病として治療され、見逃される場合もあります。

膵性糖尿病

何らかの膵臓の病気により、インスリンを作る能力が低下してしまい、高血糖となることで糖尿病を発症します。原因となる膵臓の疾患としては膵炎(特に慢性膵炎)が最も多く、ほかに膵癌、膵切除後、自己免疫性膵炎などが挙げられます。遺伝性はありませんが、インスリン分泌能が低下するため、インスリン治療が必要となることが多くなります。

ほかにも劇症1型糖尿病、ステロイド糖尿病、ミトコンドリア糖尿病などがあります。

糖尿病と関連する病気

(三大合併症)

糖尿病の特徴として、全身のあらゆる臓器が障害されるさまざまな合併症を引き起こすことがあります。

三大合併症は以下の通りです。

- 神経障害

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性網膜症

これらは糖尿病に特徴的なもので、進行すると失明や人工透析、下肢切断に至ることもあります。

この3つの病気に加えて、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、動脈硬化による閉塞性動脈硬化症なども発症しやすくなります。

その他、一見糖尿病とは関係なさそうな病気、例えばがん、認知症、骨粗鬆症なども糖尿病が原因で発症しやすくなることが明らかになってきました。

そのため、糖尿病の方は血糖値検査に加えて、腎臓や肝臓の検査、目の検査、動脈硬化に関する検査なども定期的に受けることをお勧めしています。

糖尿病の特徴

自覚症状がなく気づきにくい

糖尿病治療においては、定期的な検査が必要です。自覚症状がないため気づいた時には症状が悪化し、緊急の治療が必要になることも多いためです。

一般的な糖尿病の初期症状は次の通りです。

人によって現れる症状は異なりますので、ご自身の体調の変化を見逃さないように注意しましょう。

特に糖尿病は、かすみ目やのどの渇き、全身の倦怠感や体調不良などから気づくことが多い病気です。手足の感覚障害や排尿障害も起こるため、定期的な検査が必要です。

糖尿病は自覚症状がなくても知らない間に悪化していることがあるため、常に生活習慣に気をつけることが大切です。

自然治癒することがない

風邪や傷などは時間が経過すると治るのとは異なり、糖尿病は自然治癒することのない病気です。また、糖尿病は常に進行し続けるため、定期的な検査が必要です。

治療には総合内科専門医や管理栄養士、薬剤師などのサポートが必要ですので、決して放置せず、真剣に向き合うことが必要です。

軽度であれば治療も容易ですので、なるべく初期の段階で受診してください。適切な検査を受け、生活習慣を見直せば、糖尿病の進行を抑えることができます。

症状が悪化してしまうとコントロールが難しくなるので、早期に検査を受けることが大切です。

誰でもなる可能性がある

誰にでも発症する可能性がある糖尿病は、自覚症状がなくても定期的に検査を受けることが大切です。糖尿病は女性よりも男性の方が発症しやすいと言われていますが、生活習慣が偏っていれば性別に関係なく発症する可能性があります。

悪化すると

恐ろしい事態になる

糖尿病が悪化すると大変なことが多いのですが、そのひとつに足の切断があります。

糖尿病だからといって必ずしも足の切断になるわけではありませんが、感覚が鈍くなったまま治療せずに放っておくと炎症や感染が悪化し、足の切断を余儀なくされることがあります。

糖尿病になると足の感覚が鈍くなり、場合によってはガラスの破片を踏んでも気づかないほど感覚が麻痺することもあります。

そのため、悪化する前に適切な治療を受けることが大切です。

当院の糖尿病治療

糖尿病治療においては、食事、運動、薬物療法が基本の3本柱とされています。

しかし、実際は、患者さんによってそれぞれ治療内容が異なります。

そのため当院では、患者さんそれぞれの体質や生活スタイルに合わせた治療をご提案していきます。

糖尿病連携手帳は

当院で配布しています

糖尿病連携手帳とは

検査結果や検査計画を記録する手帳です。日本糖尿病学会が発行し、当院にて糖尿病患者さんに無料で配布しています。

糖尿病連携手帳は、患者さんがご自身の状況を確認し、生活を振り返るのに役立ちます。また、かかりつけ医や眼科医、歯科医、薬剤師、ケアマネージャー、さらには救急で初めて入院した病院の医師が、あなたの糖尿病の状態を把握することにも役立ちます。いわば「患者さんと医療者を繋ぐ連絡帳」ですのでぜひご活用ください。

糖尿病内科(内科)以外にも受診する科

糖尿病合併症の進行状況の確認や治療のためには、眼科や歯科の受診も大切です。

定期的に受診いただき、眼科医や歯科医からも糖尿病連携手帳に記入してもらいます。