脂質異常症とは?どんな状態?

脂質異常症とは、血液中の脂質が正常値を超えている状態を指します。脂質異常症は、主に高コレステロール血症や高トリグリセリド血症として知られています。高コレステロール血症は、低密度リポタンパク質(LDL、いわゆる悪玉)コレステロールが高い状態を指し、動脈硬化や心血管疾患を引き起こすリスクがあります。一方、高トリグリセリド(TG)血症は、トリグリセリドが高い状態を指し、500以上では膵炎や肝機能障害を引き起こすリスクがあります。

脂質異常症とは、血液中の脂質が正常値を超えている状態を指します。脂質異常症は、主に高コレステロール血症や高トリグリセリド血症として知られています。高コレステロール血症は、低密度リポタンパク質(LDL、いわゆる悪玉)コレステロールが高い状態を指し、動脈硬化や心血管疾患を引き起こすリスクがあります。一方、高トリグリセリド(TG)血症は、トリグリセリドが高い状態を指し、500以上では膵炎や肝機能障害を引き起こすリスクがあります。

高脂血症、脂質代謝異常と

脂質異常症は同じ?

高コレステロール血症はLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)が140mg/dl以上と高値であるということに対し、高脂血症は高コレステロール血症と高トリグリセリド(TG)血症(空腹時中性脂肪が150mg/dl以上)のいずれかの異常がある状態をいう病気です。2007年に動脈硬化学会ガイドライン改定により高脂血症から脂質異常症へと診断名が変更となり、現在では脂質異常症が一般的な疾患名称となっています。

脂質異常症の症状

脂質異常症だけでは症状はほとんどありません。

ただし家族性高コレステロール血症(LDLコレステロール>180mg/dlで疑う)の場合には黄色腫(黄色の隆起した堆積物)が手の甲、膝、肘、まぶたなどに出現することがあります。LDLコレステロール高値や家族歴などを追加で調べることにより、家族性高コレステロール血症と診断することができます。脂質異常症で適切に治療されない場合には狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患や脳梗塞などの脳血管障害が出現する場合があります。狭心症・心筋梗塞の場合には、胸が痛い、胸が圧迫されるように苦しい、左肩~左手がしびれるような症状がでる、冷や汗が出て胸が苦しいなどの症状がでます。脳梗塞ではろれつが回らない、片手や片足が急に動かしにくくなった、急にめまいが出るなどの症状が出現します。

脂質異常症の原因

脂質異常症の原因は、複数の要因が絡み合って発症することが多いです。遺伝的要因や生活習慣、病気などがリスク要因として挙げられます。高コレステロール血症の主な原因は、食生活の乱れや運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣によるものが多く見られます。一方、高トリグリセリド血症の主な原因は、アルコールの過剰摂取や肝臓疾患、糖尿病、膵炎などの病気が関係しています。

脂質異常症の原因は、複数の要因が絡み合って発症することが多いです。遺伝的要因や生活習慣、病気などがリスク要因として挙げられます。高コレステロール血症の主な原因は、食生活の乱れや運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣によるものが多く見られます。一方、高トリグリセリド血症の主な原因は、アルコールの過剰摂取や肝臓疾患、糖尿病、膵炎などの病気が関係しています。

中性脂肪が低いなら問題ない?

「中性脂肪が低いなら安心」と思っていませんか?確かに、中性脂肪が高すぎると膵炎や脂肪肝、動脈硬化のリスクが上がります。しかし、中性脂肪の値だけで安心してしまうのは注意が必要です。脂質異常症にはいくつかのタイプがあり、その中でも特に重要なのが LDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール) の高さです。

LDLコレステロールは血管の内側に沈着して動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気の大きな原因になります。中性脂肪が低めでも、LDLコレステロールが高ければ動脈硬化のリスクはしっかり存在しているのです。実際に「中性脂肪は正常なのに心臓の病気を起こした」という方も少なくありません。

また、逆に中性脂肪が極端に低い場合も、低栄養状態や甲状腺機能異常など、他の病気や状態が隠れていることがあります。数値が低ければ低いほど良い、というわけではないのです。

脂質異常症は自覚症状がほとんどなく、健康診断で初めて指摘されることが多い病気です。だからこそ「中性脂肪が低いから大丈夫」と思わず、LDLコレステロールやHDLコレステロールとのバランス を含めて総合的に判断することが大切です。

当院では、血液検査の結果を丁寧に解説し、一人ひとりに合った生活改善や薬物治療をご提案しています。将来の心筋梗塞や脳梗塞を防ぐためにも、気になる方はぜひ一度当院までご相談ください。早めのチェックと適切な対応が、安心して暮らせる毎日につながります。

脂質異常症の検査・診断

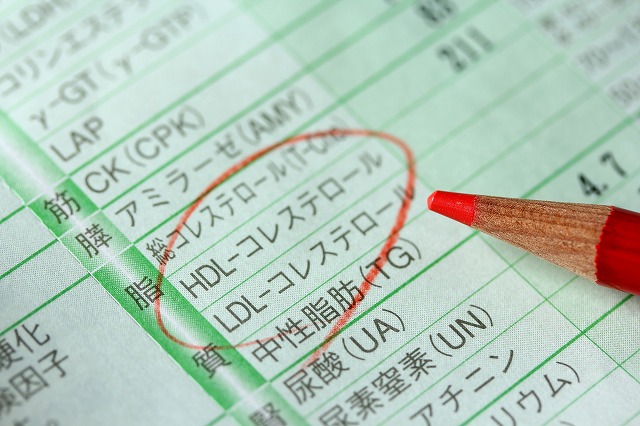

脂質異常症を診断するためには、血液検査が必要です。血液検査で測定される項目としては、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセリドなどがあります。また、生活習慣や家族歴、病歴などの情報も収集し、それらを総合的に判断することで、脂質異常症の診断を行います。

LDLコレステロール

(悪玉コレステロール)

LDLコレステロールは血中脂質の一つで肝臓から作られるコレステロールを血中に運ぶ役割があります。必要なものではありますが、増えすぎてしまうと余計なコレステロールを血管の壁に沈着させて動脈硬化を起こしてしまいます。そのため、LDLコレステロールを悪玉コレステロールと呼ぶことがあります。

HDLコレステロール

(善玉コレステロール)

HDLコレステロールはLDLコレステロールと同様に血中でコレステロールを運ぶ役割があります。LDLコレステロールとは逆に血管内にたまった余計なコレステロールを回収する役割があります。そのため、HDLコレステロールのことを善玉コレステロールと呼ぶことがあります。

中性脂肪

中性脂肪は、エネルギーの供給と貯蔵を担う重要な脂質であるとともに、細胞内でのクッションのような役割もあります。

脂質異常症の治療

脂質異常症の治療には、薬物療法と生活習慣改善があります。薬物療法は、コレステロールを下げる薬剤(スタチンやフィブラートなど)を用いて、脂質値を目標値まで下げていくことが目的です。目標値は年齢やほかの生活習慣病、今までの動脈硬化の病気(心筋梗塞や脳梗塞の有無)などで一人一人目標値は異なります。生活習慣改善では、運動や食事の改善、禁煙などが挙げられます。これらの取り組みによって、脂質異常症を改善し、心臓病や脳卒中などの合併症を予防することができます。

脂質異常症を

改善するための生活

脂質異常症の方が

気を付けたい食事

脂質異常症のパターンにより多少異なりますが、まず第一に適正体重を維持するために食べ過ぎないことが大切です。その上で、LDL-コレステロールが高い場合は、特に脂肪の多い肉、動物性の脂(牛脂、バター等)、加工肉製品などを取り過ぎず、植物性たんぱく質を取るようにしましょう。中性脂肪が高い場合はアルコール、炭水化物が影響している可能性もありますので、酒量、果物や、せんべい、まんじゅうなど糖質の多い間食が多すぎないか注意しましょう。

食事以外に

気を付けることは?

ウォーキング、水泳、エアロビクス、サイクリングなどの有酸素運動をすることで、脂質異常症に良い影響があります。LDL-コレステロール、中性脂肪、などもさることながら、薬では改善させることが難しいHDL-コレステロールも改善させることも研究を通して知られています。「1日合計30分以上を週3回以上の運動」を目標にすると良いとは言われていますが、身構える必要はありません。まずは、職場での移動で階段を使うようにする、自動車でなく自転車で移動する、など生活の一部を変えることで日常の活動量をあげてみるといいでしょう。

当院での脂質異常症の治療方針

患者様一人ひとりの背景により脂質異常症の目標値(特にLDLコレステロール)が異なります。まず、個人ごとに目標値を算出したうえで生活習慣の改善とともに必要に応じて脂質異常症の内服薬の導入を行います。薬の副作用や目標値に達しているか確認させていただくため、定期的な検査(血液検査や腹部超音波検査など)を提案させていただきます。また、家族性高コレステロール血症を中心としたLDLコレステロール高度に高い方に対しては注射での治療(PCSK9阻害薬)をお勧めする場合もあります。治療脂質異常症を適切に治療継続することで将来起こりうる心筋梗塞や脳卒中などを予防するのが当院の願いです。