高血圧とは

高血圧とは繰り返し血圧測定を行い、持続的に高い状態が続くことを言います。診察室で測定する血圧(以下、診察室血圧)では収縮期血圧 140mmHg以上、拡張期血圧 90mmHg以上のいずれかを満たした際に高血圧と判断されます。また、家庭で測定する血圧(以下、家庭血圧)では収縮期血圧135mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上で高血圧の診断となります。どちらの測定方法でも繰り返し(1回だけではなく、他の日にちでも)高い値が記録されることが高血圧の診断に重要となります。

高血圧とは繰り返し血圧測定を行い、持続的に高い状態が続くことを言います。診察室で測定する血圧(以下、診察室血圧)では収縮期血圧 140mmHg以上、拡張期血圧 90mmHg以上のいずれかを満たした際に高血圧と判断されます。また、家庭で測定する血圧(以下、家庭血圧)では収縮期血圧135mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上で高血圧の診断となります。どちらの測定方法でも繰り返し(1回だけではなく、他の日にちでも)高い値が記録されることが高血圧の診断に重要となります。

血圧は持続的に高くなることで心臓や大動脈、脳血管、腎臓、眼など様々な臓器に障害が出るようになります。高血圧で自覚症状がなくてもこれらの臓器障害が出現することもあり、適切な治療介入やリスク評価が必要となります。

血圧とは

心臓から押し出された血液の流れが動脈という血管を押す力になります。血圧を決定する要因としては①心臓から拍出される量(心拍出量)や血管のしなやかさ(血管機能 )、末梢血管抵抗などがあります。他にも腎臓の機能が悪くなってくると血圧上昇したり、二次性高血圧といってホルモン異常による高血圧、塩分摂取過多による高血圧もあり、血圧を規定する因子は様々です。

起立性低血圧とは

寝た状態から立った状態になった際に収縮期血圧が20mmHg以上、拡張期血圧が10mmHg以上3分以内に低下することを起立性低血圧と言います。原因としては①血液量低下、②薬剤性、③神経原性が主に挙げられます。心臓疾患(特に心不全)や糖尿病、貧血、下痢・嘔吐などでも出現することもあり、当院では必要に応じて血液検査・胸部レントゲン検査などの検査をお勧めしています。

高血圧の症状

人によっては頭痛や肩こり、めまいなどの症状が出現することがあります。ほとんどの方は無症状であり、健診などで血圧を測った際に初めて気が付くことが多いと思います。

人によっては頭痛や肩こり、めまいなどの症状が出現することがあります。ほとんどの方は無症状であり、健診などで血圧を測った際に初めて気が付くことが多いと思います。

高血圧の原因・分類

本態性高血圧

明らかな高血圧の原因となる病気を持たない、原因のはっきりしない高血圧のことを言います。高血圧全体の90%近くを占めています。禁煙・節酒や減塩、体重の減量などの生活習慣の改善が重要となっていきます。

二次性高血圧

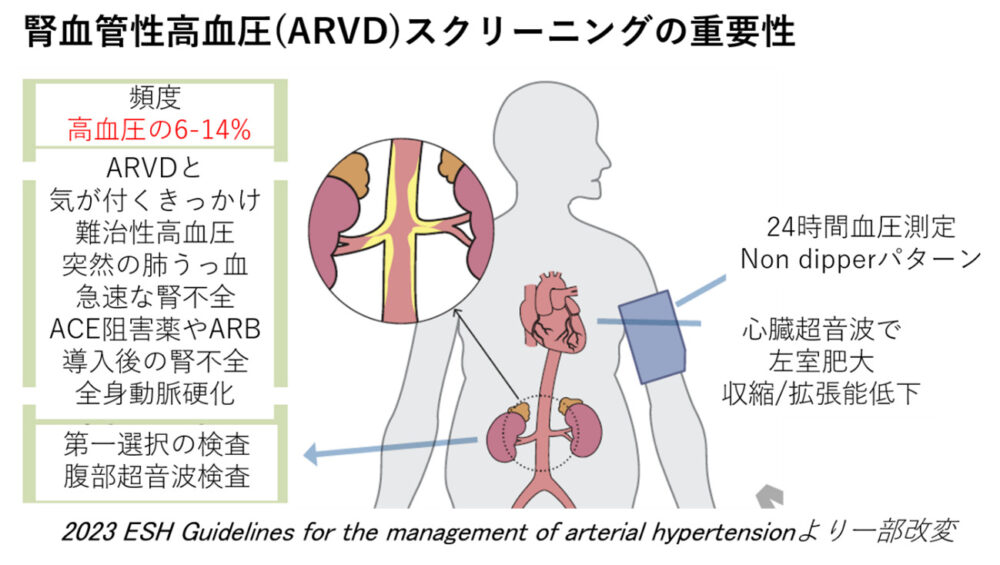

腎性、腎血管性、副腎からのホルモン異常、甲状腺、大動脈弁狭窄症などの弁膜症、睡眠時無呼吸症候群、漢方や薬剤による副作用などの高血圧の原因がはっきりしている高血圧のことを言います。若年性、重度、薬剤抵抗性の高血圧であれば二次性高血圧を疑うきっかけになります。

当院では腎血管性やホルモン異常などによる二次性高血圧を積極的にスクリーニングしています。いびきや昼間の眠気もある方には睡眠時無呼吸症候群の検査をお勧めすることもあります。

高血圧の診断基準

(血圧正常値はどれくらい?)

| 分類 | 診察室血圧(mmHg) | 家庭血圧(mmHg) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |||||||||

| 正常血圧 | <120 | かつ | <80 | <115 | かつ | <75 | ||||||

| 正常高値血圧 | 120-129 | かつ | <80 | 115-124 | かつ | <75 | ||||||

| 高値血圧 | 130-139 | かつ/または | 80-89 | 125-134 | かつ/または | 75-84 | ||||||

| Ⅰ度高血圧 | 140-159 | かつ/または | 90-99 | 135-144 | かつ/または | 85-89 | ||||||

| Ⅱ度高血圧 | 160-179 | かつ/または | 100-109 | 145-159 | かつ/または | 90-99 | ||||||

| Ⅲ度高血圧 | ≥180 | かつ/または | ≥110 | ≥160 | かつ/または | ≥100 | ||||||

| 収縮期血圧 | ≥140 | かつ | <90 | ≥135 | かつ | <85 | ||||||

最高血圧(収縮期血圧)とは

収縮期血圧とは心臓から大動脈に血液を押し出した際の血圧となります。血圧144/95と表示された際の144の部分に当たる数値で最高血圧と呼ぶこともあります。一般的には拡張期血圧(最低血圧)よりも心疾患や脳血管障害と関与することが多いと言われます。

最低血圧(拡張期血圧)

拡張期血圧とは心臓が拡張した際の血圧のことで、この時には心臓から血液が押し出されるわけではないので収縮期血圧より大きく低い値となります。拡張期血圧が高いことも問題となることもありますが、収縮期血圧と拡張期血圧の差(脈圧)が高いと心臓弁膜症が隠れていることもありますので気になる方は当院でご相談ください。

血圧の評価方法

家庭血圧

自宅で家庭用の自動血圧計にて測定し記録する方法です。

家庭での血圧測定のコツ

理想的には朝起床後1時間以内の朝食前と寝る前の2回測定が望ましいです。

また、1度につき2回測って平均値をとると精度が高くなるためお勧めです。

- 静かで適度な室温の部屋で

- 排尿は済ませてから

- 座って正しい姿勢で

- 左右決まった方の腕で

- カフは心臓の高さで

- できるだけ毎日記録を

(体調の変化があればその旨も記載) - 自動血圧計は手首よりも腕に巻くタイプがお勧め

当院では希望があれば血圧手帳や心不全手帳の配布を行っています。

お気軽にお問い合わせください!

診察室血圧

病院やクリニックにて医療者により測定する方法です。

注意したい仮面高血圧

仮面高血圧は診察室で血圧高値でなくても診察室外での血圧(家庭血圧など)では高値のことを指し、いろいろな病態が隠れている可能性があります。早朝高血圧(アルコール、喫煙、起立性高血圧、持続時間の不十分な降圧薬など)、夜間高血圧(心不全、腎不全、自律神経障害、睡眠時無呼吸症候群、脳血管障害、認知症など)など様々な可能性があります。

家庭血圧の測定が重要ですが、必要に応じて24時間血圧測定(ABPM)や血管機能検査などを行うことをお勧めします。

二次性高血圧スクリーニングについて

若年の方、心不全での入院をした方、多剤を併用しても降圧コントロール不良の方は二次性高血圧のスクリーニング検査をお勧めします。当院では朝の安静時採血で二次性高血圧をきたしうるホルモンの血液検査を行い、腹部超音波検査で腎血管性高血圧のスクリーニングを積極的に行っております。異常所見があれば専門病院(千葉大学医学部附属病院 、千葉市立青葉病院など)にご紹介して精査・治療をお勧めします。

健診などで血圧高値を指摘された場合には、当院に一度受診し正しく評価を行うことをお勧めします。

高血圧の治療

高血圧の薬物治療(=降圧薬)としては主なものとしてカルシウム拮抗薬、RAS系阻害薬(ACE阻害薬、ARB、ARNI)、サイアザイド系利尿薬、β遮断薬などが挙げられます。様々な臨床研究が示すように、患者さんの降圧目標まで達成できている方は意外と少ないのが実情です。1種類の内服薬にてコントロールできない場合には2剤や3剤と併用をお勧めして目標血圧を達成するように当院としてはサポートしています。

Ca拮抗薬として当院でお勧めすることが多いのはアムロジピンとニフェジピンCRです。アムロジピンは当院のみならず非常に多く使用されており、作用時間が長く安価のため使いやすい薬剤です。ニフェジピンCRは降圧効果が大きく、最大用量で用いた場合にはアムロジピンよりも強い降圧効果が見込めることから、高血圧治療に難渋する方にお勧めすることの多い薬剤です。

RAS系阻害薬としてはエナラプリル、ロサルタン、アジルサルタン、ARNIを当院ではお勧めすることが多いです。心不全を背景疾患とお持ちの方や降圧の程度によりこれらの薬剤の使い分けをしていきます。これらの薬剤は用量に関わらず、副作用は少なく飲みやすい薬と言われていますが、その一方で妊娠中の方や両側腎動脈狭窄の方には使用できません。高齢者の方や腎機能低下を来している方は、内服により腎機能の悪化や高カリウム血症を来すことがあるため、血液検査を行いつつ慎重に投与していきます。

利尿剤は食塩摂取過多があり、食塩感受性高血圧の方に有効な薬物治療です。減塩が最も効果的ですが、減塩が困難な場合には利尿剤の投与を行うことがあります。利尿剤の投与により、高尿酸血症や耐糖能低下、高中性脂肪血症などの副作用を来すこともあるため、定期的なフォローアップが必要となります。

β遮断薬は当院で導入する際にはカルベジロールやビソプロロールをお勧めしています。現在のところ高血圧ガイドラインの第一選択薬からは外れていますが、左室収縮低下を来した心不全、狭心症・心筋梗塞後、心房細動、甲状腺機能亢進症などの患者さんには積極的な適応とされています。当院でもこれらの背景疾患をお持ちの患者さんには積極的にβ遮断薬をお勧めしています。副作用としては気管支喘息の増悪や徐脈性不整脈の出現であり、当院では適宜心電図検査などでフォローアップを行っています。

このほかにもα遮断薬やMR拮抗薬、中枢性交感神経抑制薬、血管拡張薬などがあり、患者さん一人一人の病状により適切な薬剤をお勧めさせていただきます。

高血圧の方の食事

(血圧を下げる食べ物)

減塩のコツ

- 減塩醤油を使う

- 食べるときに塩や醤油、ソースなどをかけない

- 麺類やみそ汁の汁は残す(汁は飲まない!)

- かまぼこ、ちくわ、ソーセージなどの加工食品は塩分が多いので食べるのは少な目に。

- ゆずやレモン、カレー粉などの香辛料や香草やごま、ごま油、オリーブオイルなどの調味料を使用する

- 鰹節や昆布などで出汁をしっかりとる

アルコールとの付き合い方

- ビールは中瓶1本まで

- ウイスキーはダブル1杯まで

- ワインはワイングラス2杯弱まで

- 焼酎は半合弱まで

肝臓を休めるためにも週に1-2回程度アルコールを飲まない日を作りましょう。

※肝機能が気になる方には定期的な血液検査や腹部超音波検査(エコー)をお勧めします。

ヒートショックについて

寒くなってくると血管収縮が起こり、血圧が上がりやすくなります。特に冬は室内と外気との差をなるべく少なくするようにしましょう。入浴についても寒い脱衣所で裸になると血圧が上がりやすくなり、熱いお湯につかると急激な温度変化で血圧が大きく変動しやすくなります(ヒートショック:心筋梗塞や脳卒中の原因となります)。特に寒い日には脱衣所やお風呂場内部を温めてから、ぬるめのお風呂に入るようにしましょう。また長時間の入浴は脱水を来しやすいので、水分摂取してから適度な入浴時間を心がけましょう。

寒くなってくると血管収縮が起こり、血圧が上がりやすくなります。特に冬は室内と外気との差をなるべく少なくするようにしましょう。入浴についても寒い脱衣所で裸になると血圧が上がりやすくなり、熱いお湯につかると急激な温度変化で血圧が大きく変動しやすくなります(ヒートショック:心筋梗塞や脳卒中の原因となります)。特に寒い日には脱衣所やお風呂場内部を温めてから、ぬるめのお風呂に入るようにしましょう。また長時間の入浴は脱水を来しやすいので、水分摂取してから適度な入浴時間を心がけましょう。