不整脈とは

不整脈とは、心拍数や心臓の鼓動のリズムが一定でない状態の事を言います。

心房から発生している不整脈を上室性不整脈といい、心房細動や心房頻拍、発作性上室性頻拍(PSVT)、WPW症候群などがあります。心室から発生している不整脈を心室性不整脈といい、心室頻拍や心室細動などがあります。また脈がゆっくりになる不整脈については徐脈性不整脈といい、洞不全症候群、房室ブロック、徐脈性心房細動などがあります。

不整脈によってさまざまな症状の原因となり、動悸・胸部違和感・胸痛・息切れ・めまい・失神・突然死などが出現しますが症状が出ない場合もあります。

治療は抗不整脈薬など、投薬によって、不整脈を抑えたり、脈拍(心拍数)をコントロールしたりする治療が一般的です。その他、ペースメーカーや植え込み型除細動器 を導入する外科的な治療やカテーテルアブレーションによる根治治療もあります。必要に応じて千葉大学医学部附属病院などの専門施設にご紹介いたします。

Apple Watch(スマートウォッチ)で心房細動の通知が届いた方へ

Apple Watchでは新たに、「ヘルスケア」アプリケーションなどで特定のアクションを実行することで、心房細動の履歴を把握できるようになりました。

履歴機能を有効に設定していると、心房細動の兆候が現れる時間も推測できます。

運動量や体重変化などのデータなど、Apple Watchの通常機能と合わせて確認し、医師と情報を共有することで、早期治療に役立てると期待できます。

心房細動を治療せずに放置すると、脳梗塞や脳卒中に繋がるリスクがあります。

気になる通知が届いた場合には、お気軽に当院までご相談ください。

当院では不整脈の確定診断のためにホルター心電図検査を実施しています。

脈拍の正常値はどれくらい?

成人の、安静時の正常な脈拍数は、一般的に1分間に60~100回程度と考えられています。ただし、脈拍には個人差があり、体調や運動状況などによっても変化します。

成人の、安静時の正常な脈拍数は、一般的に1分間に60~100回程度と考えられています。ただし、脈拍には個人差があり、体調や運動状況などによっても変化します。

運動や身体活動中は脈拍が増加しますし、運動中や緊張している時には、心拍数が100を超えることもあります。なお、安静にしていても心拍数が極端にゆっくり(=徐脈)であったり、速かったりする(=頻脈)場合には、心拍数の異常と考えられます。

心拍数は人によって、また状況や自覚症状によって異なります。心拍数が正常か異常かを判断するには、適切な検査や観察を行うことが非常に重要です。

不整脈の種類

期外収縮と診断されたら

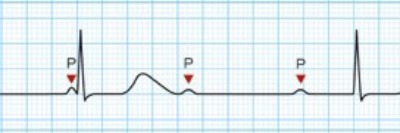

洞結節は心拍数を制御する電気を発生させます。期外収縮は、洞結節以外の場所から心臓に電気信号が早期に伝わることで起こる不規則な心拍です。30歳以上の方の多くに見られる症状で、年齢とともに増加します。まれに、心臓の拍動が遅れた感じやのどの違和感などの自覚症状を伴うこともありますが、気づかない場合もあります。

不整脈は大きな問題がない場合が大半ですが、中には心臓病が関係している場合もあり、その場合には医師の診察や他の検査が必要です。思い当たる症状などがあれば当院へご相談ください。

洞不全症候群と診断されたら

心拍数をコントロールするための電気を生成する場所が洞結節です。この洞結節が何らかの問題が起こり、機能不全となることがあります。それが原因で脈拍が遅くなり、徐脈(心拍数の減少、脈がゆっくりになる)や洞停止(一過性の心停止)が起こります。甲状腺や薬剤、心筋梗塞などが原因のこともありますが、多くは原因不明です。めまいや突然意識を失うことがあり、重大な事故に繋がる可能性があるため危険です。医師が診断し、状況に応じて連携病院にご紹介の上でペースメーカー植込み手術を行います。

房室ブロックと診断されたら

心房と心室の間に位置し、電気の流れをコントロールするのが房室結節です。この房室結節が適切に機能せず、心房からの電気刺激が心室に伝わらないために徐脈(脈がゆっくりになる)が起こる場合、房室ブロックが発生します。

1度房室ブロックが軽度であれば生理的なものであり、定期的な経過観察を要する程度で、特に問題はありません。しかし、高度~完全房室ブロックは心停止によりめまいや意識消失、突然死を来す可能性があるため、早急に適切な治療(ペースメーカー埋め込み手術)を受ける必要があります。

ペースメーカーが必要と診断されたら

洞不全症候群や完全房室ブロックなどによる徐脈が原因で、めまいや失神などの重篤な症状が現れた場合は、ペースメーカーが治療法として選択されます。当院では連携病院にて初期治療を行っていただき、当院にて継続治療を行っています。めまいや失神はさまざまな病気で起こり、徐脈は降圧剤でも起こるため、原因を特定する必要があります。ペースメーカー植込み手術は局所麻酔で行うことができ、日常生活への影響も少ないため、普段通りの生活を送ることができます。

右脚ブロックと診断されたら

心臓への電気の通り道を伝導路と言い、左右に枝分かれしています。そのうち右側を通る部分を右脚と言います。右脚ブロックとは、右脚を流れる電気の流れが妨げられる病気です。ブロックには完全ブロックと不完全ブロックがありますが、完全ブロックでも心臓の機能は正常に保たれています。右脚ブロックは問題にならないことが多いのですが、心臓病の方に、右脚ブロックが多く見られる傾向はあります。そのため、右脚ブロックと診断された場合は、心臓病や危険な不整脈がないかを確認することが重要となります。

左脚ブロックと診断されたら

心臓の左部分を流れる電気の流れがブロックされている状態です。右脚ブロックと比較すると、左脚ブロックは心臓病が原因で起こることが多いので、初めて左脚ブロックを指摘された際には心臓病の有無を確認する必要があります。健康診断や検診などで左脚ブロックを指摘された場合には当院までご相談ください。

WPW症候群や発作性上室性頻拍症と診断されたら

心臓に電気を伝える伝導路とは別に、心房と心室の間に生まれつき余分な電気の通り道(=副伝導路)がある状態を「WPW症候群」と言います。この副伝導路にたまたま電気が通ることで頻脈(=脈が速くなる、自覚症状としては動悸)が発生します。

WPW症候群によって起こる頻脈が「発作性上室性頻拍症」です。WPW症候群は先天性疾患であり、発症しない場合もあります。頻繁に動悸を感じる場合は、カテーテルアブレーションによる根治的治療をお勧めします。

心房細動や心房粗動と診断されたら

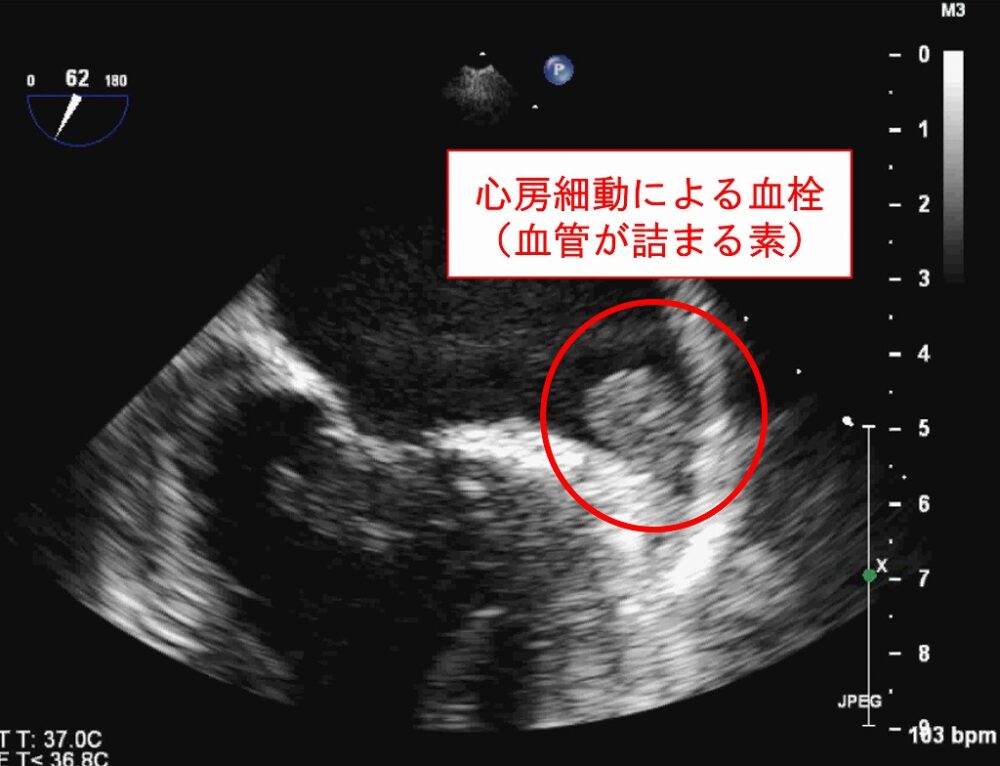

心房細動とは、電気刺激の開始部分である洞結節以外の場所から電気刺激が連続的に出現し、その電気で生じた不規則な電流により脈が大きく乱れる病気です。心房細動になると心房(心臓の上半分)が400~600回/分程度で小刻みに震えるため、心房に負担がかかる形になります。はじめのうちは一時的な場合(発作性心房細動)であることが多いですが、時間が経つにつれてもとの脈(洞調律)には戻りにくくなり、ずっと心房細動(持続性)に移行していきます。

心房細動とは、電気刺激の開始部分である洞結節以外の場所から電気刺激が連続的に出現し、その電気で生じた不規則な電流により脈が大きく乱れる病気です。心房細動になると心房(心臓の上半分)が400~600回/分程度で小刻みに震えるため、心房に負担がかかる形になります。はじめのうちは一時的な場合(発作性心房細動)であることが多いですが、時間が経つにつれてもとの脈(洞調律)には戻りにくくなり、ずっと心房細動(持続性)に移行していきます。

心房細動の方は脳梗塞(心原性脳塞栓症)を引き起こすことが知られています。心臓の中の左心房の中に血栓ができ、どこかのタイミングで心臓の外に飛び出して血管を詰まらせてしまうのが原因です。有名人の方も数多く心房細動から脳梗塞を発症しており、巨人軍終身名誉監督である長嶋茂雄さんや元総理である小渕恵三さんもこれらの病気を発症しています。心房細動の方の全員が脳梗塞を発症するわけではありませんが、脳梗塞の危険度を持病や年齢などで層別化することができます。リスクが高い方には脳梗塞などの塞栓症予防のために血液サラサラの薬(抗凝固療法)の導入をお勧めしています。根治治療をご希望の方はカテーテルアブレーションをお勧めします。出血リスクが高い方には左心耳閉鎖術をお勧めすることもあります。

ストレスで不整脈になる?

ストレスによる交感神経の緊張

交感神経は心臓のリズムを調節しています。例えば、緊張したり興奮したりすると脈拍が速くなります。これは交感神経が心拍数を速め、大量の血液を送り出すためです。

交感神経は自律神経の2つの枝のうちの1つであり、ストレスの影響を受けやすいものです。適度なストレスは交感神経を刺激し、やる気を起こさせます。しかし、強いストレスや長期間にわたるストレスに晒されると、交感神経は正常に機能しなくなり、不整脈を起こしやすくなります。

このような不整脈のほとんどは、心臓病などの深刻な病気とは関係がないため、それほど心配する必要はありません。しかし、ストレスによって交感神経が緊張状態にあると、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなると言われています。

生活習慣の乱れによるストレス

ストレスが不整脈を引き起こす原因となるのは知られていますが、精神的なストレスだけではありません。忙しさによる疲れや睡眠不足、飲酒、不規則な食生活なども、体にとっては大きなストレスとなります。

軽い不整脈を繰り返し起こしている場合は、体がストレスを感じているというサイン(注意信号)を発している可能性もあります。以下の点に注意し、生活習慣全般を見直すきっかけにしてください。

- 定期的な休養十分な睡眠時間

- 栄養バランスのとれた食事

- 過度な飲酒を控える

不整脈(脈が飛ぶ)の症状

脈が遅くなる「徐脈」の場合、心臓の拍動が少なくなるため、頭に十分な血液が流れず、めまいやふらつきなどの症状が現れることがあります。悪化すると意識を失うこともあり、徐脈で心不全を起こすと、息切れを感じることがあります。

脈が遅くなる「徐脈」の場合、心臓の拍動が少なくなるため、頭に十分な血液が流れず、めまいやふらつきなどの症状が現れることがあります。悪化すると意識を失うこともあり、徐脈で心不全を起こすと、息切れを感じることがあります。

心拍数が増加する「頻脈」では鼓動が速くなり、動悸を自覚できるようになります。脈拍が速すぎると、心臓は血液を効率的に送り出すことができなくなります。

そして心臓は血液を全身に送り出せなくなるいわゆる「カラ打ち」の状態になり、心臓から血液を全身へ供給できない心停止の状態になることもあります。

たまに1回脈が飛ぶ

脈が時々飛ぶ(2-3回に1回程度の頻度)などの症状は、期外収縮による不整脈が原因である可能性があります。これは30歳以上の健康な方にも見られ、年齢とともに増加するため、病的なものではない場合がほとんどです。ただし、発生頻度が増加したり症状が重症化したりした場合は治療が必要となります。

心臓が一瞬ドクンとなる

「心臓がドクンと飛び出る」、「一瞬、胸が詰まる」、「胸の中に空気が入った感じがする」などと表現する患者さんもいます。これらは期外収縮の症状でもあります。心筋梗塞や心筋症などの心臓病や、息切れやめまいなどの自覚症状がある方は、一度検査を受けて、心臓病が隠れていないか確認しておくと安心です。

注意が必要な不整脈の症状

健康診断で不整脈が発見されても、他に症状がなければ、心配する必要がない場合がほとんどです。しかし、次のような症状がある場合は注意する必要があります。

頻脈の症状 - 動悸、ふらつき、吐き気、冷や汗

脈拍が増加すると動悸がします。すぐに治まる場合は問題ありませんが、動悸がひどくなると、ふらつき、吐き気、冷や汗などを伴い、時には意識を失うこともあります。このような場合は心室細動や心房細動の可能性があるので、早急に当院で検査を受けてください。頻繁に動悸が出たり、長く動悸が続く場合にも検査が必要となりますので当院まで受診いただくようお願いいたします。

徐脈の症状 - 重度の息切れ、めまい、意識が遠くなる

脈が遅くなると、体を動かすのも困難になり、動くと重度の息切れが起こることもあります。症状が治まらない場合は心不全の可能性もあるため、すぐに当院へ受診してください。脈がゆっくりになることでめまいや意識消失が出た場合にはペースメーカー埋め込みの適応となることもありますので当院まですぐにご相談ください。

期外収縮の症状 - 胸部の痛みや違和感

特に目立った症状はないものの、胸全体の不快感や、胸痛を感じる方もいます。胸痛が治まらない場合は狭心症や心筋梗塞の可能性があります。

また、脈のリズムが不規則になる場合は心房細動なども考えられます。

不整脈(脈が飛ぶ)の検査

不整脈の検査は、標準的な12誘導心電図検査で行われることが一般的です。

また、必要に応じて、血液検査、胸部レントゲン検査、心臓超音波検査、ホルター心電図検査、運動負荷心電図検査、心臓電気生理検査が行われます。心臓電気生理検査はカテーテルを使用しますが、他の検査は身体的・精神的な負担が少なく済みます。

12誘導心電図検査

健康診断や人間ドックでよく行われる標準的な心電図検査です。診察台に仰向けで寝ていただき、12ヶ所の心電図を記録して、不整脈や心筋障害がないかを調べます。

しかし、心臓に病気があっても、いつでも心電図に異常が出るとは限らず、この検査だけでは異常を見逃してしまうこともあります。

ホルター心電図

(24時間心電図)検査

24時間心電図を記録する検査です。1日分の心電図を解析することで、不整脈の性質や程度、出現するタイミングなどを把握でき、不整脈と症状の関係を把握できるため、治療の必要性を判断するのに役立ちます。

不整脈の進行状況や治療効果の確認にも必須の検査です。

運動負荷心電図検査

運動前と運動後に心電図を測定します。安静時に軽い不整脈があり、運動で悪化する場合には、運動や日常生活を制限する必要があります。検査の必要があれば当院がご紹介する連携医療機関にてお受けいただけます。

心臓電気生理検査

不整脈の発生機序を調べるために行われるもので、基本検査で徐脈の原因が特定できない場合や、頻脈の経路を詳しく調べたい場合に行います。心電図を測定し、心臓に通電して不整脈を意図的に起こさせる検査も可能です。心臓の中で電気を生成する洞結節、電気を通す房室結節など電気刺激伝導系の機能の検査も可能です。これらの検査は複数の電極カテーテルを心臓内に挿入して行います。必要があれば当院がご紹介する連携医療機関にてお受けいただけます。

不整脈(脈が飛ぶ)の治療

抗不整脈薬など、投薬によって、不整脈を抑えたり、脈拍をコントロールしたりする治療が一般的です。その他、ペースメーカーや植え込み型除細動器を導入する外科的な治療やカテーテルアブレーションによる根治治療もあります。必要に応じて千葉大学医学部附属病院などの専門施設にご紹介いたします。

徐脈治療

(ペースメーカー治療)

ペースメーカーは、徐脈(心拍数が遅くなる病気)の治療に用いられる装置です。

ペースメーカーとリード線(電線)を手術で体内に移植し、定期的に電気刺激を与える治療法です。手術は局所麻酔で行われるため、手術後の制限は少なく、手術前と変わらない日常生活を続けることができます。

ペースメーカー外来について

徐脈性不整脈の治療で人工ペースメーカーを移植された場合、半年に1回程度の定期検査が必要です。ただし、めまいや動悸などの症状がある場合は、早めに検査を受けましょう。特殊な機械によって外部から確認し、必要に応じて設定を調整し最適化します。機種ごとに検診日が異なるため完全予約制です。ICD(植込み型除細動器)やCRT-D、リードレスペースメーカーといった機械のチェックはできませんが、通常のペースメーカーに関しては当院でフォローアップ可能です。ご来院時は「ペースメーカー手帳」をお持ちください。この手帳に毎回の検査結果が記録されます。

頻脈治療

脈が速くなる頻脈の治療では、必要に応じて抗不整脈薬や血液凝固抑制剤などが処方されます。また、原因や病状に応じてカテーテルアブレーション治療も行われるようになってきています。心室頻拍や心室細動など突然死の原因となる不整脈には、ICD(植込み型除細動器)による治療が行われます。